Le vrai coût énergétique du numérique

Une première version de cet article est parue dans le n°518 de la revue Pour la Science, en décembre 2020.

L'essentiel

Derrière Internet et les objets connectés que nous utilisons se cache une architecture complexe de réseaux, de centres de données et d'équipements terminaux déployés dans le monde entier.

Toutes ces infrastructures ont un impact environnemental considérable et très complexe à estimer dont on commence à mesurer l'ampleur.

Des pistes se dessinent pour réduire leur consommation énergétique et informer les usagers sur le vrai coût des équipements qu'ils utilisent.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, et en particulier durant les périodes de confinement, le télétravail a pris une grande importance dans nombre de services publics et d’entreprises. L’usage des transports s’en est trouvé considérablement diminué. Mais peut-on dire pour autant que le télétravail et l’utilisation massive d’Internet qui y est associée ont été bénéfiques pour l’environnement ? Plus généralement, quel est l’impact environnemental du numérique ? Et comment le diminuer ? Répondre à ces questions n’est pas simple. Pour établir l’impact environnemental d’un système numérique, il faut mesurer son coût énergétique. Mais qu’est-ce que cela signifie pour un système aussi complexe et interdépendant qu’Internet ?

Né il y a cinquante ans, accessible au grand public depuis une trentaine d’années, Internet est devenu un outil quotidien et indispensable pour quelque 4,5 milliards d’utilisateurs dans le monde, soit un peu moins de 60 % de la population mondiale (fin 2020). Son succès planétaire fulgurant a entraîné sa croissance très rapide.

Courriers électroniques, messageries instantanées, moteurs de recherche, réseaux sociaux, stockage dans le cloud, vidéo à la demande en streaming, etc. Les services d’Internet ont évolué au cours du temps, et son architecture s’est étendue et complexifiée pour répondre à cette demande. Internet donne ainsi accès à un monde numérique, électronique, dématérialisé, virtuel… autant d’adjectifs qui lui confèrent un aspect quelque peu magique. Pourtant, ses infrastructures sont bien réelles et consomment de l’énergie et des ressources, très souvent sans que l’utilisateur en ait conscience.

À une époque où dérèglement climatique et épuisement des ressources naturelles interpellent les utilisateurs, les impacts environnementaux d’Internet restent largement méconnus et sont encore peu étudiés. Les études existantes indiquent que ces impacts sont considérables et préoccupants, aussi bien en termes de consommation énergétique, de consommation de matières premières ou d’empreinte carbone. Mais ces études brossent des tableaux variés, avec des chiffres différant parfois fortement de l’une à l’autre.

En 2014, Vlad Coroamă, de l’université technique de Lisbonne, et Lorenz Hilty, de l’université de Zurich, ont ainsi observé, en examinant les articles parus les dix années précédentes sur le coût énergétique d’Internet, une grande disparité des estimations, avec des différences allant jusqu’à quatre ordres de grandeur. En cause, les incertitudes sur les mesures, les approximations faites sur les modèles, mais aussi le périmètre choisi pour l’évaluation : les résultats varient considérablement selon que l’on prend en compte ou non les objets terminaux qui utilisent Internet. C’est pourquoi il est si compliqué de déterminer si le télétravail est bénéfique pour l’environnement ou même simplement si une requête internet coûte autant que trois heures ou dix minutes de bouilloire…

Cependant, depuis quelques années, différentes équipes dans le monde, dont la nôtre, décortiquent les interdépendances d’Internet ou des systèmes qui constituent ce réseau. L’idée est de préciser leur consommation énergétique, de définir des indicateurs pertinents d’efficacité pour ces systèmes et, à partir de là, d’en déduire des solutions pour réduire leur consommation. De nombreux obstacles restent à franchir, mais des pistes commencent à se dessiner.

Une architecture gigantesque

Pour saisir la complexité de la question de l’impact environnemental d’Internet, il est nécessaire de comprendre quels sont les systèmes matériels et logiciels impliqués dans son fonctionnement, comment ces systèmes sont utilisés et quelles sont les corrélations entre utilisation, consommation électrique et consommation de matières premières.

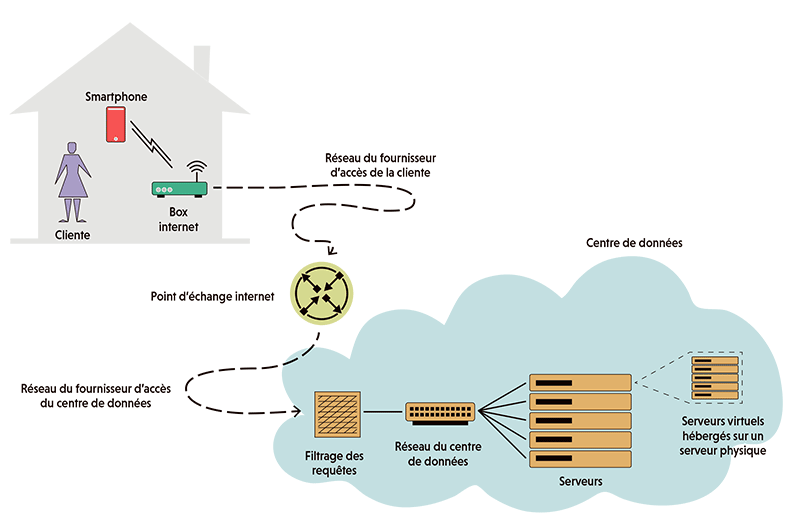

Lorsqu’un internaute génère une requête à destination d’un moteur de recherche, il mobilise différents équipements matériels, physiques et virtualisés, et des infrastructures logicielles. Le matériel mobilisé comporte un équipement terminal (PC, smartphone, tablette) pour générer la requête et recevoir les résultats de la recherche, un ensemble de réseaux pour transporter les paquets de données et plusieurs serveurs d’un centre de données pour traiter la requête.

Les services logiciels mis en œuvre sur les serveurs sont placés dans des machines virtuelles ou des conteneurs logiciels — l’émulation d’un environnement complet associé à l’utilisateur, où celui-ci peut lancer ses applications et qui lui garantit certaines protections de sécurité et des performances. À l’heure où les services internet se trouvent dans des clouds — des ensembles de serveurs, de réseaux et de logiciels répartis dans le monde —, les serveurs et réseaux utilisés ne sont pas connus des utilisateurs, mais choisis par les fournisseurs de services en fonction de métriques de performance, d’équilibrage de charge entre serveurs et de qualité de service. Le chemin réseau parcouru par la requête de l’utilisateur est donc très variable et son impact environnemental dépend du lieu d’hébergement des serveurs utilisés (voir figure 1 et encadré « Un exemple de réseau d’Internet » ci-dessous).

Figure 1 : Le traitement d’une requête sur un moteur de recherche mobilise des ressources matérielles sur un smartphone, une box internet, des réseaux, des routeurs, un pare-feu, les équipements réseaux d’un centre de données et un serveur. Ces équipements matériels seront utilisés dans le sens retour pour rapatrier le résultat de la recherche. De plus, des applications, services et protocoles logiciels sont déployés dans chacun des équipements traversés. Plusieurs serveurs peuvent être mobilisés en parallèle pour calculer et agréger les résultats afin d’augmenter la rapidité de la réponse. De même, d’autres serveurs peuvent contribuer à la génération de la requête en récupérant chaque lettre tapée dans la barre de recherche pour afficher des suggestions de recherche. Enfin, une page web donnée peut faire appel à plusieurs services : publicité ciblée, authentification des utilisateurs, affichage d’informations en temps réel provenant de divers fournisseurs de contenus, etc. Illustration © Adèle Gallé

Internet est un réseau de réseaux qui interconnecte des millions d’entités indépendantes (fournisseurs d’accès à Internet, réseaux d’entreprises, réseaux universitaires, réseaux gouvernementaux, etc.) pour échanger de l’information. Il permet ainsi à chaque utilisateur d’accéder librement à l’information suivant un de ses principes fondateurs : la neutralité du réseau. Ce principe, qui n’est pas suivi dans tous les pays, garantit l’égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet, sans discrimination sur l’émetteur, le récepteur ou le contenu de l’information transmise. Une donnée transite ainsi entre les différents réseaux d’Internet pour atteindre sa destination.

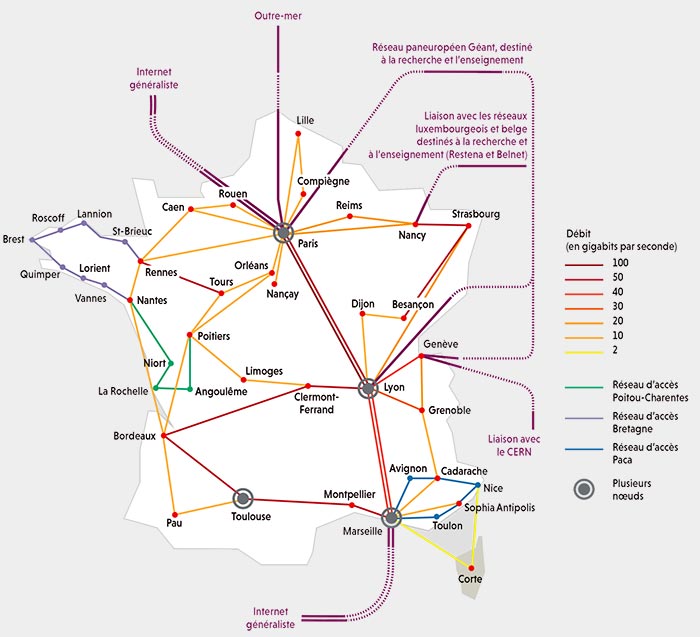

Le réseau Renater, par exemple, fournit un accès internet aux établissements d’enseignement et de recherche en France (voir figure 2 ci-dessous). Une donnée transitant de Nantes à Marseille peut passer par Bordeaux, Clermont et Lyon ou par Rennes, Paris et Lyon. Comme pour le réseau routier, suivant l’état du trafic, une même donnée, renvoyée à un autre moment, peut emprunter un chemin différent du chemin initial. Ces redondances assurent la qualité et la robustesse du réseau : elles permettent de transporter plus de données sur certaines parties du réseau, d’utiliser un autre chemin en cas de panne d’un lien et d’équilibrer la charge entre les liens très demandés.

Les autres réseaux généralistes d’Internet sont accessibles via deux accès, l’un au nord, l’autre au sud. Ainsi, si un ordinateur situé à Rennes et connecté au réseau Renater envoie une donnée à un autre ordinateur situé à Rennes, mais connecté à un autre réseau (Orange, Free, SFR, Bouygues…), la donnée transite d’abord jusqu’à l’accès nord du réseau Renater (via Paris) pour rejoindre le réseau de l’ordinateur de destination, avant de revenir à Rennes en empruntant les routes de cet autre réseau. Et si le réseau de l’ordinateur destinataire n’est pas connecté à l’accès nord du réseau Renater, la donnée passe soit par l’accès sud si le réseau destinataire y est raccordé, soit via un autre réseau connecté à la fois à l’accès nord de Renater et au réseau de l’ordinateur destinataire. Les données font ainsi souvent des trajets plus longs que ce que l’on imagine.

Les réseaux d’Internet permettent l’acheminement des données depuis leurs émetteurs jusqu’à leurs destinataires. Ces données peuvent avoir des formes multiples : page web, e-mail, vidéo, image… Le traitement et le stockage de ces données, nécessaires au fonctionnement des services internet, s’appuient sur des centres de données qui sont répartis géographiquement dans Internet. Une page web donnée peut ainsi faire appel à plusieurs centres de données pour afficher l’intégralité de son contenu sur l’équipement terminal du client : publicité, compteur de vues, amis connectés, état en temps réel des stocks, du trafic urbain, de la météo, etc.

Figure 2 : L’architecture du réseau Renater pour la métropole au 15 octobre 2020 – Illustration © Adèle Gallé, d’après Metropole Renater Weathermap (vu le 07/10/22)

Les vidéos poussent cette logique de fonctionnement à l’extrême. Selon le rapport Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne, publié en 2019 par The Shift Project, un think tank français qui réfléchit à des pistes pour parvenir à « une économie libérée de la contrainte carbone », les flux de données vidéo représentent 80 % du trafic mondial qui circule sur Internet. Ces flux sont majoritairement composés de vidéos en ligne (vidéos à la demande, pornographie, etc.) et en direct (télésurveillance, vidéoconférences).

Alors que les techniques de diffusion hertziennes reposent sur du broadcast, c’est-à-dire une diffusion d’un unique émetteur vers beaucoup de récepteurs, la vidéo sur Internet exploite fortement des échanges de type « un émetteur vers un récepteur », où un flux de données est généré pour chaque utilisateur. Ce type d’échange accroît le trafic réseau proportionnellement au nombre d’utilisateurs, là où la diffusion hertzienne n’était pas dépendante du nombre d’utilisateurs, mais uniquement du nombre de contenus visibles simultanément à un instant donné.

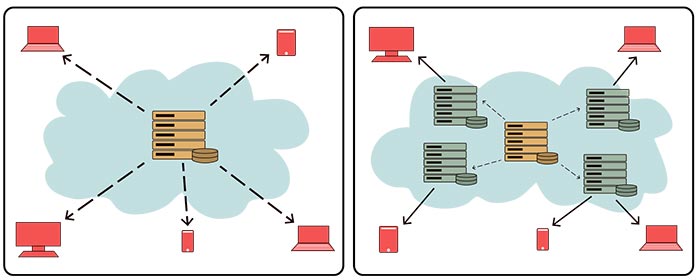

À cause de ce trafic colossal et afin d’améliorer la diffusion de flux vidéo en ligne, les grandes plateformes ne peuvent pas utiliser des architectures centralisées traditionnelles de type client-serveur, comme pour les pages web. Au contraire, elles reposent sur des infrastructures de type CDN (pour content delivery network, « réseau de diffusion de contenu ») où les données vidéo sont répliquées aux bons endroits dans les infrastructures mondiales, au cœur des réseaux et dans des centres de données, et géographiquement proches des utilisateurs (voir figure 3 ci-dessous).

Figure 3 : Les plateformes de vidéo en ligne comme Netflix n’utilisent pas une architecture traditionnelle client-serveur (à gauche), où un serveur central fournit les données à de multiples utilisateurs, mais une architecture de type CDN (à droite), où les données sont répliquées dans plusieurs serveurs dans le monde qui les rapprochent géographiquement des utilisateurs. Illustration © Adèle Gallé

Ces infrastructures redondantes, à hautes performances, permettent d’assurer un meilleur équilibre de la diffusion vidéo à l’échelle mondiale et de réduire l’usage des capacités du réseau de cœur (le réseau central sur lequel les autres reposent) sur de longues distances. Ce mode de distribution de contenu implique cependant qu’une vidéo donnée soit présente en de multiples exemplaires et formats, à de nombreux points du globe, à chaque instant, pour assurer une diffusion optimisée. Il mobilise ainsi un nombre colossal de serveurs dans des centres de données. Ainsi, en 2018, Timm Böttger et ses collègues, de l’université Queen Mary de Londres, ont estimé que Netflix utilisait au moins 8 500 serveurs de distribution de contenu localisés dans plus de 600 centres de données, ces derniers n’appartenant pas à Netflix, mais à des opérateurs de réseaux.

On le voit, une donnée numérique, quelle qu’elle soit, traverse donc de nombreux équipements informatiques. On divise le monde matériel d’Internet en trois parties : les réseaux (filaires et sans fil), les centres de calcul et de données (qui hébergent les serveurs), et les terminaux des utilisateurs (smartphones, tablettes, ordinateurs, objets connectés, etc.). Chacun de ces équipements génère des impacts sur l’environnement tout au long de sa vie (voir encadrés ci-dessous).

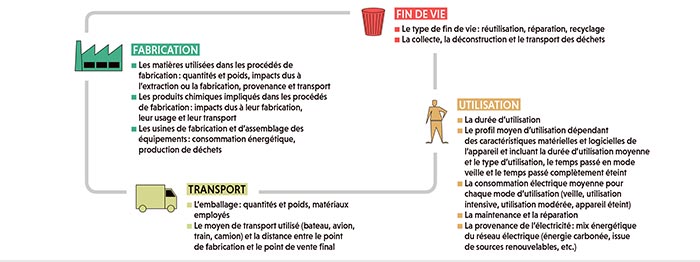

Chaque étape de la vie d’un équipement compte dans l’évaluation de son impact environnemental.

Lors de sa fabrication, un équipement nécessite des matières premières, des produits chimiques, des usines d’assemblage, etc. Et avant même cela, il a nécessité de l’énergie et des ressources pour être imaginé, prototypé, testé, conçu et amélioré. Afin d’évaluer l’impact d’un équipement, il est donc indispensable de définir le cadre considéré par l’étude :

- le périmètre de l’équipement (ou du système) considéré : cela permet de spécifier si l’étude inclut les périphériques, par exemple ;

- la fonction ou utilisation considérée pour cet équipement : un même équipement peut avoir des fonctions très variées. Par exemple, un même modèle d’écran peut être utilisé pour l’affichage des trains en partance dans une gare ou en bureautique ;

- les indicateurs d’impact considérés : consommation énergétique, consommation d’eau, impact CO2, utilisation de matières premières… Les émissions de gaz à effet de serre sont un indicateur environnemental lié à l’objet considéré. Cet indicateur somme l’ensemble des différents gaz à effet de serre émis lors du cycle de vie de l’équipement en les exprimant en équivalent CO2 (noté CO2eq). Pour les gaz à effet de serre autres que le CO2, cette quantité représente la quantité de CO2 qui aurait une capacité équivalente à retenir le rayonnement solaire, et donc à participer au réchauffement global de notre planète.

L’organisation internationale de normalisation a standardisé ces analyses de cycle de vie sous les normes ISO 14 040 et ISO 14 044, qui fournissent des directives pour les mener. Dans le contexte des équipements connectés, le cycle de vie se décompose en quatre phases : fabrication, transport, utilisation et fin de vie, chacune avec de nombreux paramètres (voir figure 4).

Figure 4 : Illustration © Adèle Gallé

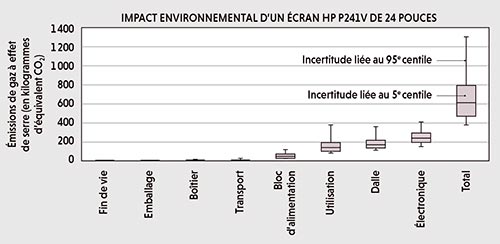

Nombre de paramètres parmi cette liste non exhaustive sont complexes à mesurer, calculer ou estimer, car ils dépendent eux-mêmes de plusieurs autres paramètres. Cette complexité intrinsèque nécessite, pour chaque impact, de préciser toutes les conditions d’étude, car les résultats varient considérablement suivant ces conditions. Par exemple, le transport des équipements produits n’aura pas le même impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre s’il est effectué par bateau ou par avion (l’impact de l’avion par unité transportée est plus important que celui d’un porte-conteneurs). Peu d’entreprises fournissent les données d’analyse de cycle de vie des équipements qu’elles fabriquent et elles sont encore moins nombreuses à indiquer les incertitudes de calcul de ces mesures, lesquelles, pourtant, sont parfois considérables, comme le montre le cas d’un écran externe HP de 24 pouces utilisé cinq ans (voir figure 5 ci-dessous) : l’empreinte carbone de cet écran est en moyenne de 655 kilogrammes de CO2eq (kg CO2eq). Mais les marges d’erreur se cumulant, l’incertitude sur ce chiffre total est élevée : de 370 à 1 310 kg CO2eq selon que l’on considère le 5e ou le 95e centile.

Figure 5 : Pour la Science, d’après HP Development Company, L. P.

Les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 sont un indicateur utile pour évaluer l’impact d’un équipement. Mais ce n’est qu’un indicateur parmi d’autres. Il ne donne aucune indication, par exemple, sur l’épuisement des matières premières utilisées pour fabriquer l’équipement ou sur l’empreinte des autres équipements nécessaires au fonctionnement de celui étudié.

Un réseau de communication mondial

L’impact des seuls réseaux de communication sur lesquels repose Internet est loin d’être négligeable. Ils sont hétérogènes, se partageant entre fils de cuivre, fibres optiques et réseaux sans fil. Toutes ces infrastructures s’appuient sur des équipements embarquant une fraction variée d’intelligence (routeurs, commutateurs, antennes, box…), chacun ayant son propre impact environnemental et sa propre durée de vie.

Par ailleurs, les opérateurs assurent une couverture nationale de plus en plus importante. Les technologies sans fil, notamment, s’empilent et s’enchaînent : 2G, 3G, 4G et actuellement la 5G, en cours de déploiement dans certaines villes (voir encadré « 5G : la grande inconnue » ci-dessous). Or les anciennes technologies demeurent en place pour assurer la compatibilité avec les équipements les plus anciens. Ainsi, au lieu de les remplacer, les nouvelles technologies s’ajoutent à leur liste. De plus, en général, pour bénéficier de chaque nouvelle technologie réseau sans fil, le client doit acquérir un nouvel équipement : mettre au rebut son smartphone et en acheter un autre, ce qui accélère le renouvellement des équipements.

Alors que la 5G s’apprête à être déployée en France, son impact environnemental reste difficile à évaluer, car encore peu d’infrastructures réelles existent. Quelques estimations provenant de Chine, où la technologie a été massivement déployée (fin juin 2020, l’opérateur China Mobile avait déjà mis en service 188 000 stations 5G dans 50 villes de Chine), suggèrent que la puissance consommée par une station 5G serait deux à trois fois plus élevée que celle consommée par une station 4G. À cela s’ajoutent le coût énergétique de fabrication des antennes 5G, de plus faible portée et donc plus nombreuses, la construction de smartphones compatibles et l’explosion d’objets connectés que la 5G va entraîner. À partir de quel seuil les avantages énergétiques qu’elle pourra fournir compenseront-ils ces effets néfastes ? C’est toute la question qu’il reste à explorer.

Bien sûr, chaque nouvelle génération de réseaux accroît les capacités de communication : la bande passante disponible par utilisateur est augmentée. Et cette bande passante supplémentaire est effectivement utilisée, augmentant de facto la consommation de données. En avril 2020, l’Arcep (l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) indiquait ainsi dans son rapport pour l’année 2019 qu’en moyenne, en France, la consommation mensuelle par carte SIM était de 7 gigaoctets, toutes cartes SIM confondues, alors que celle des cartes SIM 4G était à elle seule de 9,5 gigaoctets.

Les protocoles qui assurent l’émission et la réception des données dans ces réseaux ont été conçus pour assurer robustesse, performance et qualité de service des réseaux. Ils ne sont pas prévus pour réduire leurs impacts environnementaux. Aussi toutes ces infrastructures constituent-elles un poste important de la consommation électrique du numérique. En particulier, parmi les équipements liés aux infrastructures, les box (ADSL ou fibre optique) et les réseaux wifi sont souvent allumés en permanence chez les particuliers, même lorsqu’ils ne sont pas utilisés, entraînant alors une consommation inutile (voir l’encadré ci-dessous).

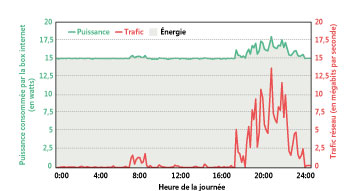

La consommation d’une box internet (le boîtier internet qui permet de connecter un foyer à Internet par la technologie ADSL ou fibre optique) illustre la non-proportionnalité énergétique des équipements numériques : lorsque le trafic réseau, et donc l’activité de l’équipement, est très faible, sa consommation est loin d’être négligeable, comme le montre la figure 6 ci-dessous. Par exemple, aux alentours de 4 heures du matin, le trafic est quasiment nul, mais la box consomme environ 15 watts. On nomme cette valeur « consommation statique » : il s’agit de la puissance consommée lorsque l’équipement est allumé, mais n’est pas utilisé et n’a donc pas de charge de travail. La partie restante est nommée « partie dynamique » et dépend de l’utilisation de l’équipement. Cette non-proportionnalité, combinée à la variabilité de l’utilisation, complexifie le calcul d’un coût énergétique pour cet équipement. Par exemple, si l’on souhaite calculer un coût de consommation énergétique par bit traité, plusieurs options sont envisageables.

- Coût dynamique instantané : cette méthode fait l’hypothèse que la box est toujours allumée et ne considère que la partie de la consommation qui dépend de l’utilisation, c’est-à-dire, dans notre exemple, la partie au-dessus de 15 watts. Ainsi, pour calculer le coût à 8 heures du matin, on considère qu’il faut 0,15 watt (uniquement la partie dynamique) pour un débit de 0,65 mégabit par seconde (Mbps). Ces valeurs donnent un coût énergétique de 0,23 microjoule par bit : chaque bit induit une consommation supplémentaire de 0,23 microjoule.

- Coût instantané total : cette méthode considère la consommation instantanée totale de la box incluant la partie statique, soit 15,15 watts pour 0,65 Mbps à 8 heures du matin, par exemple. Ces valeurs correspondent à un coût de 23,3 microjoules par bit. Si l’on calcule ce coût à un autre moment, par exemple à 20 heures, où on a une consommation de 16,05 watts pour 4,75 Mbps, le coût est alors de 3,38 microjoules par bit. Le coût instantané total varie donc fortement suivant le trafic : un bit n’induit pas la même consommation suivant le moment de la journée où il est traité.

- Coût journalier total : cette méthode considère la consommation moyennée sur la journée, soit 15,35 watts pour 1,55 Mbps en moyenne. Le coût est alors de 9,9 microjoules par bit. Le trafic variant d’un jour à l’autre, cette méthode indiquera un coût différent en fonction de l’utilisation moyenne pour chaque jour.

- Coût minimal total : cette méthode considère les valeurs maximales jamais observées sur la box, en l’occurrence 25 watts pour 60 Mbps. Le coût est alors de 0,42 microjoule par bit. Cette valeur est théorique puisque la box ne fonctionne pas à pleine capacité à chaque instant. Elle constitue donc une borne inférieure théorique de la consommation totale induite par le traitement d’un bit sur la box.

Comme on peut le voir à travers cet exemple, la méthode de calcul influe considérablement sur la valeur finale : on observe jusqu’à deux ordres de grandeur de différence suivant la méthode choisie. Ce choix dépend de l’utilisation que l’on souhaite en faire : calculer le surcoût lié au traitement de données, comparer l’efficacité de deux équipements, calculer la consommation de l’émission d’un e-mail, etc. Ce type d’indicateur de coût est indispensable pour estimer l’efficacité énergétique d’un équipement.

Figure 6 : La consommation sur une journée d’une box internet connectée par fibre optique (en vert, représentée par la puissance instantanée consommée moyennée sur 10 minutes) n’est jamais nulle, même lorsque la box n’est pas utilisée (en rouge, la variation du trafic sur la même journée). © Anne-Cécile Orgerie/Pour la Science

La non-proportionnalité énergétique observée ici pour une box touche en fait tous les équipements numériques dans une proportion plus ou moins forte. Dans le cas de notre box, le poids de la partie dynamique atteint au maximum 40 % de la puissance consommée, puisque la box consomme au maximum 25 watts pour une partie statique de 15 watts. Mais cette proportion dynamique maximale peut descendre jusqu’à moins de 10 % pour certains équipements comme les routeurs du cœur d’Internet, dont la consommation varie très peu en fonction de l’utilisation.

Pour ces équipements déjà en service, une façon efficace d’économiser de l’énergie consiste à les éteindre lorsqu’ils ne sont pas utiles. Dans le cas de la box, l’éteindre pendant la nuit, lorsqu’elle n’est pas utilisée, permettrait d’économiser 15 watts pendant toute la durée de la nuit, soit environ 38 kilowattheures d’électricité par an (l’équivalent de la consommation annuelle d’un micro-ondes selon l’Ademe), si l’on considère des nuits de 7 heures. C’est une petite économie en termes de coût financier pour un foyer, mais ramené aux millions de box allumées en France, cela représente une réduction énergétique et environnementale non négligeable.

À 4 heures du matin, le trafic est quasi nul, mais la box consomme environ 15 watts

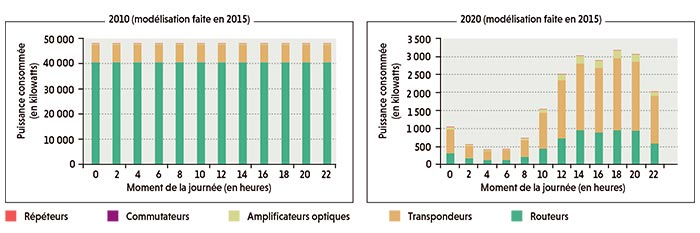

De 2010 à 2015, le projet de recherche international GreenTouch, qui mêlait instituts académiques et groupes industriels, a démontré qu’il était possible de construire une infrastructure des réseaux de l’internet mondial qui réduirait de 98 % la consommation d’énergie en 2020 par rapport à celle de 2010, et ce en tenant compte de l’explosion du trafic et pour une qualité de service équivalente (voir figure 7 ci-dessous). La quantité d’énergie économisée si ce scénario était appliqué en Amérique du Nord, en Europe et au Japon équivaudrait, en empreinte carbone, aux émissions de gaz à effet de serre de 5,8 millions de voitures. Cette construction impliquerait de nombreux changements structurels et technologiques tant au niveau matériel que logiciel. Il reste aux constructeurs et opérateurs à s’emparer de ces innovations et à les déployer petit à petit dans les infrastructures du web…

Figure 7 : En 2015, le projet de recherche GreenTouch a montré qu’en changeant l’infrastructure des réseaux de communication, il était possible d’améliorer d’un facteur 316 l’efficacité énergétique d’un réseau de communication de 2020 (à droite) par rapport à 2010 (à gauche) et d’adapter sa consommation à l’heure de la journée tout en tenant compte de l’augmentation du trafic. Le scénario proposé permettrait par ailleurs d’augmenter d’un facteur 10 000 l’efficacité énergétique de l’accès mobile au réseau et d’un facteur 256 celle de l’accès fixe. © Pour la Science, d’après GreenTouch Final Results from Green Meter Research Study, 2015

Des centres de données jamais éteints

Les centres de données constituent eux aussi une part non négligeable de la consommation énergétique du numérique. Un centre de données est constitué d’un ensemble de serveurs de calculs, de baies de stockage et d’équipements réseaux. Autour de ces systèmes numériques, une infrastructure physique (bâtiments, systèmes de refroidissement, connectivité et redondance électrique) est nécessaire. Différentes techniques de récupération de la chaleur sont aussi expérimentées et, pour certaines, mises en production. Une métrique couramment utilisée, l’indicateur d’efficacité énergétique ou PUE (pour power usage effectiveness), permet de calculer le surcoût énergétique de cette infrastructure (principalement en termes de refroidissement). Les hébergeurs de centres de données essaient de s’approcher du PUE idéal (de valeur 1), où l’impact du refroidissement devient négligeable par rapport à la consommation des infrastructures informatiques. Toutefois, cette course au PUE est artificielle, car elle ne présume en rien de l’efficacité et de la pertinence des usages informatiques effectués dans les centres de données.

Les gros centres de données (notamment ceux des « Gafam », Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) sont par ailleurs de plus en plus alimentés par des énergies renouvelables, produites localement ou achetées par contrat énergétique. Mais ils ne fonctionnent pas en autonomie pour autant. Apple, par exemple, annonce que le groupe produit autant d’énergie renouvelable (en grande partie photovoltaïque) qu’il ne consomme d’énergie, toutes sources confondues, mais en pratique il n’en consomme qu’une petite partie, car cette énergie n’est majoritairement disponible que le jour et par beau temps, alors que les centres de données fonctionnent en permanence. Apple revend le reste de sa production d’énergie et rachète ce dont il a besoin pour alimenter ses centres de données durant la nuit.

Or le nombre de ces centres ne cesse de croître. À l’échelle mondiale, on observe non seulement le déploiement continu de gros centres de données, mais aussi d’autres plus modestes pour accompagner l’arrivée de l’internet des objets et garantir ainsi de faibles latences entre les serveurs et les objets connectés. Le principal problème associé aux infrastructures numériques est leur faible proportionnalité énergétique, du fait de leur utilisation très variable. En 2015, l’institut Uptime considérait qu’aux États-Unis, 30 % des serveurs dans les centres de données étaient comateux, c’est-à-dire allumés pour n’effectuer aucun travail. Or on observe que lorsque l’usage d’un serveur diminue, sa consommation électrique ne tend pas vers zéro, mais vers 50 % de sa puissance électrique maximale. Ainsi, lorsqu’un serveur effectue peu de tâches, sa consommation électrique est néanmoins très importante. Cette faible proportionnalité énergétique est encore plus criante sur certains équipements réseaux (commutateurs, routeurs), où la consommation électrique est quasiment constante (100 % du pic électrique) quel que soit l’usage.

Les recherches actuelles sur les centres de calcul visent à consolider la charge autant que possible pour la concentrer sur le plus petit nombre de serveurs possible et ainsi éteindre les serveurs complètement inutilisés à un instant donné. Avec notre collègue Issam Rais, nous avons en effet montré en 2018 qu’il suffit qu’un serveur ne soit pas utilisé pendant trois minutes pour qu’il soit intéressant de l’éteindre. Il s’agit donc de mettre au point des stratégies de consolidation qui comportent à la fois des techniques de prédiction des pics d’utilisation pour rallumer les serveurs à l’avance, des algorithmes pour optimiser le nombre de cycles d’allumage/extinction, gourmands en temps et en énergie, et des mécanismes de migration de machines virtuelles d’un serveur physique à l’autre avec le moins d’impact possible sur les performances perçues par les utilisateurs. D’autres techniques encore visent à contrôler la fréquence et la tension d’alimentation des processeurs pour réduire leur consommation lorsqu’ils ne sont pas utilisés à 100 % ou lorsqu’ils doivent attendre des résultats provenant d’autres processeurs.

Une foule d’objets connectés

Les équipements terminaux des utilisateurs, enfin, n’ont rien à envier aux deux autres composantes du numérique en matière de consommation énergétique. En 2018, dans le monde, on comptait environ 9 milliards d’appareils connectés à Internet, dont 2 milliards de smartphones et 1 milliard d’ordinateurs. Le reste est constitué des très nombreux objets connectés qui ont fleuri ces dernières années : ampoules, micro-ondes, brosses à dents, téléviseurs, caméras, enceintes, montres, robots…

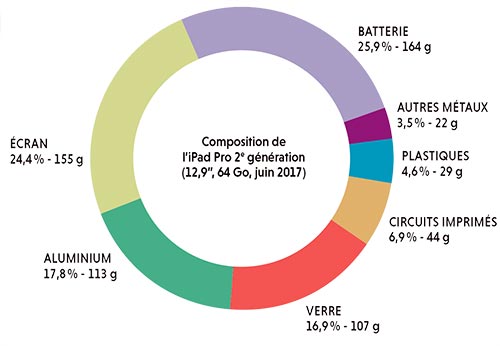

La prolifération des objets connectés et leur impact considérable sur l’environnement interrogent les habitudes de consommation et les rapports aux nouvelles technologies : sont-ils des gadgets ou des outils pour mieux vivre ? De la cocotte-minute au capteur de glucose pour personnes diabétiques en passant par la brosse à dents et l’ampoule, difficile de définir des critères objectifs et universels pour quantifier l’utilité de ces objets. Leurs impacts sur l’environnement, cependant, sont quantifiables, comme dans le cas de la tablette (voir l’encadré à propos de l’Ipad). Cela permet aux consommateurs de comparer les objets de différents vendeurs… à condition d’avoir des indicateurs pertinents et compréhensibles, comme l’empreinte carbone ou des écolabels tels ceux présents sur les machines à laver.

La phase d’utilisation est loin d’être la plus nocive pour l’environnement…

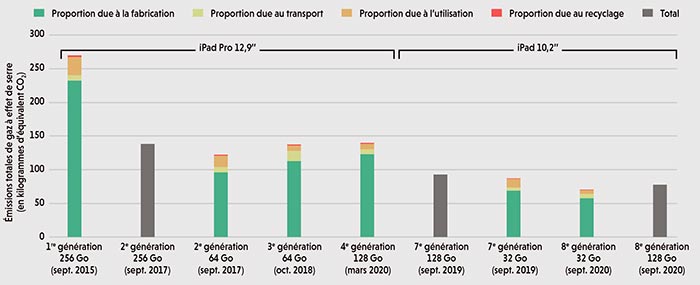

Figure 8 : © Pour la Science, d’après Apple iPad Product Environmental Reports 2017

Les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes étapes du cycle de vie des tablettes iPad fournissent des indications assez claires sur les moyens d’action des utilisateurs pour limiter l’impact environnemental de ces objets, comme l’illustre la figure 8, rassemblant les données d’Apple pour des iPad de différentes générations.

Pour les tablettes considérées, le transport représente de 3 à 11 % des émissions totales. L’utilisation, quant à elle, est principalement influencée par la durée d’utilisation, ici supposée être de trois ans, et la provenance de l’électricité utilisée : une source d’énergie renouvelable émet moins de CO2 qu’une centrale à charbon, par exemple. Sur les tablettes présentées, on note qu’entre 6 et 14 % des émissions de gaz à effet de serre concernent la phase d’utilisation, contre 79 à 88 % pour la phase de fabrication. Ainsi, l’impact de la fabrication est tel que faire durer les équipements le plus longtemps possible est primordial.

Le principal levier dont dispose un utilisateur pour réduire l’impact lié à cet objet connecté consiste donc à allonger sa durée de vie. Même si la génération suivante de l’objet présente une meilleure efficacité énergétique en phase d’utilisation, l’impact environnemental de sa phase de fabrication restant largement prépondérant, il est préférable de garder l’ancien modèle plutôt que d’acquérir le nouveau.

On remarque ainsi qu’une plus petite taille d’écran correspond à moins de matériaux et donc à des émissions totales de gaz à effet de serre moins élevées. Cependant, à taille d’écran identique, l’empreinte carbone peut aller du simple au double, par exemple entre le modèle de septembre 2015 (première génération de l’iPad Pro) et celui de juin 2017 (deuxième génération de l’iPad Pro).

Les constructeurs font des efforts pour diminuer l’empreinte carbone des équipements qu’ils fabriquent. Cependant, ce n’est souvent pas le premier critère considéré dans les choix technologiques, comme le montre l’augmentation de l’empreinte entre le modèle de juin 2017 (deuxième génération de l’iPad Pro) et celui d’octobre 2018 (troisième génération de l’iPad Pro).

L’impact considérable de la fabrication est notamment dû aux nombreux matériaux nécessaires à cette phase (ci-dessus). Les éléments chimiques rencontrés dans un iPad sont nombreux : aluminium, carbone, oxygène, fer, cuivre, silicium, cobalt, hydrogène, chrome, nickel, zinc, lithium, magnésium, étain, pour ne citer que les principaux. Un élément peut être présent en très faible quantité et avoir en même temps un impact important du fait de sa rareté, de sa difficulté d’extraction, de sa localisation géopolitique à l’état naturel ou encore des difficultés à le recycler. Aussi, ni les émissions de gaz à effet de serre ni le poids de l’objet ne traduisent ses impacts sur les ressources.

Les données sur l’utilisation des ressources sont difficiles à obtenir du fait des secrets industriels de fabrication et de la complexe intrication des éléments dans les composants assemblés pour fabriquer des équipements numériques. De plus, certains composés chimiques ne sont utilisés que lors de la phase d’extraction des ressources ou d’assemblage et n’apparaissent pas dans l’équipement final. De nombreuses améliorations demeurent à explorer pour réduire l’impact de la fabrication des équipements numériques, accroître leur durée de vie, améliorer leur réparabilité et faciliter leur recyclage.

Figure 9 : © Pour la Science, d’après Apple iPad Product Environmental Reports 2015, 2017, 2019, 2020

79 à 88 % des émissions liées à ces tablettes concernent leur fabrication

Une étude d’Apple de 2019 fournit les émissions moyennes de gaz à effet de serre dues à un ordinateur portable : un MacBook Pro possédant un écran de 16 pouces (environ 40 centimètres), un stockage de 512 gigaoctets et un processeur à 2,6 gigahertz. La phase d’utilisation considérée est de quatre ans en première main. Cette étude indique que l’empreinte de l’ordinateur est de 394 kilogrammes d’équivalent CO2 (kg CO2eq). Dans ce cas précis, la fabrication concentre à elle seule 75 % de l’empreinte de l’ordinateur portable, le transport 5 %, l’utilisation 19 % et la fin de vie moins de 1 %. Selon ces résultats, il faudrait utiliser cet ordinateur quatre fois plus longtemps (en supposant une utilisation constante dans le temps), soit environ seize ans, pour que son empreinte pendant sa phase d’utilisation soit équivalente à celle de sa phase de fabrication.

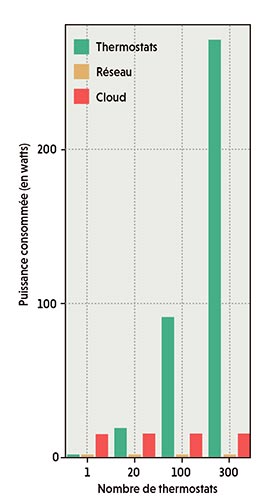

Figure 10 : Si un seul thermostat connecté consomme moins que le cloud grâce auquel il fonctionne (à gauche), un parc de 300 thermostats répartis dans autant de maisons coûte beaucoup plus cher en énergie que les serveurs qui traitent leurs données (à droite). Le réseau qui connecte les thermostats et le cloud, quant à lui, consomme peu en comparaison (en jaune). © Pour la Science, d’après L. Guegan et A.-C. Orgerie, 2019 IEEE International Conference on CloudCom, pp. 287-294, 2019

Les objets connectés n’échappent pas à ce constat. Par exemple, le thermostat Google Nest, qui ajuste automatiquement le système de chauffage d’une habitation, a une empreinte de 30 kg CO2eq selon Google. Cette empreinte est calculée pour une utilisation de dix ans. La phase de production représente alors 82 % de cet impact, contre 15 % pour l’utilisation. Il faudrait garder cet équipement environ cinquante-cinq ans pour que son empreinte pendant son utilisation soit équivalente à celle de sa fabrication et donc limiter l’impact de cette dernière. Il est cependant peu probable que la batterie de l’objet tienne aussi longtemps, même si l’étude fait l’hypothèse qu’elle fonctionnera au moins dix ans.

De plus, le principal argument de vente d’un tel objet consiste à réduire la facture électrique de l’acheteur. Il serait donc intéressant que son bilan énergétique soit comparé aux gains énergétiques effectifs qu’il induit. Cependant, pour que cette comparaison soit pertinente, elle doit comprendre non seulement l’énergie consommée par le thermostat tout au long de son cycle de vie, mais aussi celle de l’infrastructure indispensable à son fonctionnement : le réseau d’accès à Internet qu’il utilise pour communiquer et les serveurs du fournisseur de service qui exécutent des algorithmes d’apprentissage et d’optimisation, et stockent les données produites et les historiques. Or ce coût n’est pas pris en compte dans l’empreinte citée plus haut.

En 2019, avec notre collègue Loïc Guegan, nous avons proposé un modèle pour calculer la consommation électrique totale d’un objet connecté. En l’appliquant à une simulation de thermostat de type Google Nest, nous avons ainsi montré que si le cloud gère un petit nombre de thermostats, sa consommation est supérieure à celle de ces derniers. En revanche, dès que le nombre de thermostats dépasse la vingtaine, l’impact des objets devient prépondérant sur celui du cloud (voir figure 10). Or de tels objets sont destinés à être déployés sur des ensembles de plusieurs centaines de maisons. Reste à comparer cette consommation totale aux gains énergétiques que ces objets entraînent.

À l’inverse, la consommation d’autres objets repose beaucoup plus sur le cloud. En 2018, avec d’autres collègues, nous avons ainsi montré que, dans le cas d’une webcam qui transfère ses données par wifi à un serveur du cloud effectuant de la reconnaissance d’images, la partie cloud consomme en moyenne deux fois plus d’électricité que l’objet lui-même. Voire trois fois plus si au lieu d’être constitué de grandes fermes de calcul, comme actuellement Google (qui compte une vingtaine de grands centres de données répartis dans le monde), le cloud est déployé en une multitude de petits centres de données plus proches des utilisateurs, comme cela se développe de plus en plus, notamment en lien avec la 5G.

Nous nous intéressons par ailleurs à d’autres systèmes numériques apparus ces dernières années et faisant intervenir des objets connectés : les « réseaux électriques intelligents ». Ces réseaux de distribution d’électricité utilisent les informations reçues de chaque consommateur à l’aide d’un boîtier (le compteur Linky d’Enedis, en France, par exemple) pour ajuster le flux d’électricité et permettre à terme de mieux gérer les fluctuations de consommation et de production, plus particulièrement la production de sources d’énergie renouvelable. Les fournisseurs d’électricité défendent l’idée que ces réseaux vont permettre de réduire la consommation énergétique, mais sans se préoccuper de la consommation même de ces réseaux. Quel coût énergétique cette intelligence rajoute-telle ? Peut-on l’optimiser ?

Très peu d’informations sont disponibles concernant la consommation de ces équipements intelligents. En revanche, il est possible de modéliser la façon dont les données circulent et comment cela impacte les services du réseau électrique. C’est ce que nous avons fait avec des collègues sur un boîtier fictif afin d’optimiser l’infrastructure matérielle et logicielle nécessaire pour obtenir des approches d’effacement de charge réactives et efficaces (voir encadré « Une piste pour optimiser un réseau intelligent » ci-dessous). Ces approches pourraient finalement permettre de limiter le surdimensionnement des réseaux de distribution d’électricité en atténuant les pics de consommation, liés notamment aux véhicules électriques.

Les réseaux électriques intelligents fonctionnent en général selon une approche centralisée : un équipement maître reçoit les informations de chaque compteur connecté dont il a la supervision. Si l’on souhaite mettre en place une politique d’effacement de charge intelligente et réactive, en cas de surconsommation électrique, l’équipement maître décide des foyers où réduire la consommation afin de repasser en dessous du seuil cible. Dans une approche décentralisée cascadocyclique, les foyers sont virtuellement connectés ensemble par un « anneau à jeton » : ils sont placés dans un ordre arbitraire et se transmettent un jeton. Quand la sonde de courant détecte un dépassement du seuil, elle envoie une information au foyer qui a le jeton, celui-ci décide ou non de baisser un moment sa consommation et transmet le jeton au foyer suivant, etc. L’approche cascadocyclique permet de lisser l’effacement sur l’ensemble des foyers et évite d’avoir recours à un équipement central de décision et de gestion des données des utilisateurs.

Vers une sobriété numérique

Ainsi, de nombreuses pistes se dessinent pour réduire les impacts environnementaux d’Internet et sont explorées par les académiques et les industriels. Certaines, comme l’amélioration de la proportionnalité énergétique, le ciblage des gaspillages et l’éco-conception matérielle et logicielle, visent à améliorer l’efficacité énergétique. D’autres, comme l’allongement de la durée de vie et de l’usage des équipements ou la conception de métriques rendant compte de l’impact environnemental réel des équipements afin de les rendre comparables, tant pour sensibiliser le grand public que pour informer les pouvoirs publics, tendent vers une sobriété numérique.

Figure 11 : Comment limiter son impact environnemental en télétravail. Source : ADEME / Illustration © Adèle Gallé

Toutes doivent nous aider à nous interroger sur les pratiques de construction d’Internet et sur nos usages. Les accords de Paris sur le climat nous demandent de réduire notre empreinte carbone, et on pense souvent qu’Internet va être la solution. Mais le numérique n’échappe pas à ces accords. Il est indispensable de prendre en compte ses impacts environnementaux, de les maîtriser et les réduire. Et chacun de nous peut s’engager dès maintenant sur cette voie en conjuguant chez soi efficacité énergétique, sobriété numérique et usage raisonné.

- B. Camus et al., Co-simulation of an electrical distribution network and its supervision communication network, 2020 IEEE 17th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), pp. 1-6, 2020.

- L. Guegan et A.-C. Orgerie, Estimating the end-to-end energy consumption of low-bandwidth IoT applications for WiFi devices, 2019 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), pp. 287-294, 2019.

- I. Raïs et al., Quantifying the impact of shutdown techniques for energyefficient data centers, Concurr. Comp. Pract. Exp., vol. 30(17), pp. 1-13, 2018.

- Y. Li et al., End-to-end energy models for edge cloud-based IoT platforms: Application to data stream analysis in IoT, Future Generation Computer Systems, vol. 87, pp. 667-678, 2018.

Newsletter

Le responsable de ce traitement est Inria. En saisissant votre adresse mail, vous consentez à recevoir chaque mois une sélection d'articles et à ce que vos données soient collectées et stockées comme décrit dans notre politique de confidentialité

Niveau de lecture

Aidez-nous à évaluer le niveau de lecture de ce document.

Votre choix a été pris en compte. Merci d'avoir estimé le niveau de ce document !

Laurent Lefèvre

Chargé de recherche Inria, membre de l'équipe AVALON au sein du laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP, UMR 5668).