L’IHM : réussir le mélange des mondes physique et informatique

Propos recueillis par Christophe Dutheil.

Pourriez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière le terme d’interactions humain-machine et comment ce champ de recherche a émergé ?

Il s’agit d’une véritable discipline scientifique, qui vise à la fois à étudier la façon dont l’humain interagit avec un outil informatique et à trouver des solutions pour que cette interaction soit la plus performante et bénéfique possible pour l’humain. En effet, les théories en psychologie nous permettent de comprendre la façon dont les technologies que nous utilisons quotidiennement influent sur nos comportements. Mais en y combinant un autre regard, qui cherche quant à lui à adapter les technologies à nos besoins en prenant en compte nos sensations, notre mémoire, nos capacités, etc., nous arrivons à l’IHM : une interaction véritablement réciproque et maîtrisée entre les deux parties.

Les prémices de l’IHM remontent aux années 1970 et 1980 : des recherches menées au Xerox Parc (aujourd’hui Palo Alto Research Center) ont conduit au Star, l’un des premiers ordinateurs personnels, doté d’une interface graphique : le « bureau », encore aujourd’hui présent sur nos ordinateurs, apparaît, avec ses pictogrammes représentant documents et dossiers. Une révolution par rapport aux précédentes machines qui ne fonctionnaient qu’avec des lignes de commande. Elle est à l’origine de toutes les interfaces graphiques, ou Graphical User Interfaces (GUI), qui ont suivi et des premières interactions humain-machine réelles. La performance était remarquable… mais il est dommage que nous n’ayons pas su la dépasser ensuite. Nos outils informatiques se basent toujours sur ce même modèle, utilisant icônes et fenêtres, et n’ont pas su évoluer pour intégrer d’autres possibilités d’interaction comme la voix ou les mouvements… ce qui aurait pu augmenter la qualité de l’interaction et donc le potentiel créatif de l’usage des machines.

Le champ de l’IHM s’est structuré dans la foulée, avec la création, au début des années 1980, du SIGCHI, le « Special interest group on computer human interaction » : un groupe international de chercheurs qui rassemblait essentiellement à l’époque des psychologues d’une part, et des ingénieurs en informatique d’autre part. Ils avaient des regards très complémentaires sur les interactions humain-machine : les premiers souhaitaient savoir si leurs observations pouvaient influencer la conception des outils interactifs, tandis que les seconds s’intéressaient à l’impact de leurs machines sur l’humain. La première conférence du SIGCHI, en 1983, leur a donné l’occasion d’échanger et de poser les bases de l’IHM.

Comment ce domaine scientifique a-t-il évolué depuis ?

Il a progressé sur deux plans. D’abord, en élargissant largement son champ d’action. Au-delà des psychologues, il a accueilli d’autres sciences sociales (ethnologues, anthropologues…) et au-delà des informaticiens, il a profité au domaine de l’aviation, de l’éducation, de la santé, aux artistes, etc. Avec toujours l’idée de rester dans l’expérimentation, la recherche et la conception participative, en suivant une méthodologie rigoureuse : nous observons ou travaillons avec les utilisateurs pour comprendre leurs problématiques, nous concevons une solution, nous la testons en conditions réelles avec les utilisateurs, en veillant à ce qu’elle soit adaptée ou adaptable et à ce qu’elle apporte un bénéfice bien sûr !

Ensuite, notre discipline a changé quant à la variété des systèmes pris en compte. Au départ, l’IHM s’est penchée sur les logiciels des ordinateurs et le multimédia, mais elle a ensuite suivi les évolutions technologiques, et s’est intéressée également à l’aspect matériel (hardware). Dans les années 1990 par exemple, Mark Weiser, chef scientifique de Xerox Parc, travaille sur l’informatique ubiquitaire (ou Ubicomp pour Ubiquitous Computing) : il met au point un petit ordinateur (un badge) capable de localiser l’utilisateur et de lui permettre d’accéder à ses documents sur le tableau ou le bloc note numérique le plus proche. L’IHM s’est aussi invitée bien sûr dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Le Digital Desk, développé lui aussi au début des années 1990 par Pierre Wellner, au Rank Xerox EuroPARC, utilise par exemple un projecteur et des caméras pour projeter sur un bureau classique des applications, comme une calculatrice, tout en captant les mouvements de l’utilisateur pour y réagir. Le papier interactif, sur lequel j’ai longtemps travaillé, fait aussi partie des interfaces imaginées par l’IHM.

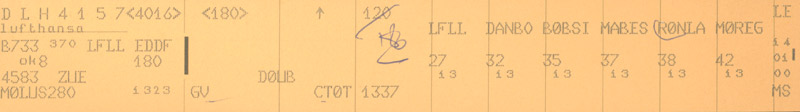

Exemple de « strip » papier décrivant la progression du vol Lufthansa 41 57.

Source : Chakram, le contrôle aérien vulgarisé

Voici par exemple une illustration à la fois de l’extension des champs d’action, de la méthodologie et de l’évolution des outils. À la fin des années 1990, j’ai travaillé avec des contrôleurs aériens en France. Ceux-ci utilisaient des « strips » (flight strip en anglais ou bande de progression de vol), des bouts de papier qui représentaient les avions en vol et sur lesquels ils prenaient des notes. Pour permettre une meilleure sauvegarde et transmission de l’information, mais sans les priver du lien qu’ils avaient avec ces strips, nous avons créé des « strips augmentés » : des papiers numériques inclus dans le système informatique. Aujourd’hui, les contrôleurs utilisent un outil qui s’inspire de ces premières recherches.

C’est là tout l’intérêt de l’IHM : il n’a pas été question de simplement remplacer le papier par un écran et un clavier, mais de trouver une solution qui donne le contrôle aux utilisateurs. Ne pas leur faire faire quelque chose, mais le faire avec eux. Il existe encore trop de systèmes interactifs qui n’ont pas été conçus en pensant à l’utilisateur… Cela se comprend d’un point de vue industriel : il est plus facile de produire un système simple, avec un nombre limité d’options mais qui fonctionnent bien, plutôt que de chercher des outils adaptables et adaptés à chaque contexte… mais qui demandent plus d’efforts lors de la conception.

L’un des enjeux de l’IHM relève ainsi en quelque sorte du marketing : il faut que nous montrions aux industriels l’intérêt de prendre en compte le confort et la créativité de l’utilisateur, sans quoi il n’y a pas de changement de paradigme possible. Certaines entreprises l’ont compris et font régulièrement appel à nous pour adapter les outils à leurs experts : elles ont investi dans ces salariés et souhaitent les rendre les plus performants possibles, donc leur faciliter le travail. Mais pour les systèmes dédiés aux particuliers, ce n’est pas la même démarche…

Le regard du grand public sur l’IHM a-t-il tout de même changé au cours de ces 40 ans d’évolution ?

Dans le grand public, l’IHM s’est faite connaître en grande partie grâce à l’avènement du smartphone, des tablettes et des jeux vidéo utilisant les mouvements du corps. Mais ce sont des recherches dont les origines remontent, là encore, à plus d’une cinquantaine d’années avec par exemple l’invention de la première tablette graphique en 1964 puis des ordinateurs à écrans tactiles vers 1972, ou encore du VideoPlace, à partir du milieu des années 1970 : un laboratoire dans lequel des caméras et des projecteurs notamment permettent de filmer et de projeter la silhouette d’une personne et de la faire interagir avec des objets virtuels ou d’autres utilisateurs… un véritable précurseur des jeux vidéo modernes.

Les principes de l’IHM restent cependant mieux connus à l’étranger qu’en France. Dans les pays scandinaves, l’Amérique du Nord, l’Asie, la discipline a fait son chemin. Elle est par exemple largement au programme des cursus en informatique des grandes universités américaines… alors qu’elle vient seulement d’être intégrée, en toute petite proportion, à la licence en informatique en France.

La recherche en IHM fait la part belle à l’expérimentation, mais comprend-elle aussi un aspect théorique ?

C’est ce que nous essayons de développer également. Dans le monde physique, si nous n’avons pas de marteau pour enfoncer un clou, nous allons faire appel à un raisonnement technique qui nous permettra d’évaluer si un autre objet à portée de main peut faire office de marteau. Et ce raisonnement va reposer sur des lois physiques, comme la résistance ou la forme de tel objet par rapport à tel autre. Dans le monde informatique, il nous manque encore ce type de lois qui permettraient aux utilisateurs de comprendre facilement les propriétés d’un système et de l’adapter à leurs besoins, en fonction du contexte. Aujourd’hui, les interfaces sont trop différentes les unes des autres et n’ont pas de théorie commune… Notre objectif est de faire avancer ce sujet, non pas en proposant forcément une interface universelle mais plutôt en créant une boîte à outils universelle.

Les utilisateurs pourraient apprendre à maîtriser les outils qui s’y trouvent, à les adapter à leurs besoins ou même à en créer d’autres. Là encore, il sera sûrement plus facile d’implémenter ce genre de système pour des experts que pour le grand public car les industriels n’y verront pas forcément d’intérêt : ils préfèrent que les utilisateurs soient obligés de choisir leur système, d’y créer un compte, d’apprendre à s’en servir… Avec une boîte à outils universelle, ces contraintes n’existeraient pas, le passage d ‘une application à une autre se ferait en toute transparence.

Quels sont les autres grands défis que va devoir relever l’IHM dans le futur ?

Le plus important sans doute va être de permettre aux utilisateurs une gestion réellement intelligente de l’IA. Et cela ne sera pas simple ! Car ce champ de recherche se mesure à la qualité des algorithmes, mais absolument pas à la qualité de l’interaction avec l’humain. Prenons par exemple une IA générative comme ChatGPT : elle créé l’illusion d’une interaction avec un être intelligent, ce qui n’est absolument pas le cas, et joue sur notre tendance à l’anthropomorphisme. C’est très dangereux car c’est une porte ouverte à la manipulation de l’utilisateur.

De même les algorithmes qui attirent l’attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux créent une addiction, que les psychologues avaient très facilement prédite, mais dont les concepteurs ne se sont pas préoccupés ou qu’ils ont au contraire recherchée. L’IHM va devoir trouver sa place dans ce domaine pour améliorer les interactions avec l’IA au bénéfice de l’utilisateur et le protéger. C’est même plus largement un problème de société : l’être humain apprend en essayant, en récupérant un feedback, en recommençant… Si l’IA supprime cet apprentissage, plus personne ne sera expert en quoi que ce soit, nous perdrons en capacité.

L’IHM peut contourner le problème en contribuant au développement de systèmes coadaptatifs. C’est-à-dire que l’humain va adapter son comportement à l’outil mais l’outil va lui aussi s’adapter au comportement de l’humain. C’est ce qui s’est passé avec les tableurs : au départ, ils servaient à ajouter des colonnes de chiffres pour vérifier un budget, mais les utilisateurs ont trouvé d’autres façon de s’en servir, pour faire de la prévision budgétaire ou même pour dessiner des circuits électroniques, réaliser des œuvres d’art, faire de la mise en page… Les concepteurs des logiciels ont suivi et ont adapté leurs tableurs à ces nouveaux usages. Profiter des innovations apportées par les utilisateurs pour améliorer les systèmes est l’un des grands bénéfices qui peut être tiré de l’IHM. Et dans le cas des interactions avec l’IA, il est crucial parce qu’il peut faciliter l’acceptation de cette dernière.

Le test a été fait par exemple avec une IA qui donnait aux marins la route pour accéder à un port. Par manque de confiance, les marins refusaient de s’en servir. Le même algorithme a été utilisé pour que le marin indique la route qu’il pensait prendre et que l’IA lui propose une variante, lui offre des perspectives, des commentaires… et là, le système a été accepté. La conception d’un tel dispositif ne demande pas beaucoup plus d’efforts que celle d’une IA générative classique. Mais à la fin, la machine apprend de l’humain, l’humain apprend de la machine et ensemble, ils sont meilleurs que séparément. C’est l’inverse du « deskilling », qui tend à faire diminuer les capacités humaines en déléguant des tâches aux machines : il s’agit ici d’améliorer les compétences humaines grâce à l’interaction avec les machines. Et c’est tout l’enjeu de l’IHM.

Ndlr : Wendy Mackay a reçu en mars 2024 le prestigieux ACM SIGCHI Lifetime Research Award qui récompense les 40 années durant lesquelles elle a contribué à élargir et à faire avancer sa discipline.

Newsletter

Le responsable de ce traitement est Inria. En saisissant votre adresse mail, vous consentez à recevoir chaque mois une sélection d'articles et à ce que vos données soient collectées et stockées comme décrit dans notre politique de confidentialité

Niveau de lecture

Aidez-nous à évaluer le niveau de lecture de ce document.

Votre choix a été pris en compte. Merci d'avoir estimé le niveau de ce document !

Wendy Mackay

Directrice de recherche au centre Inria de Saclay, Wendy Mackay dirige le groupe de recherche en interaction humain-machine (IHM) Ex-Situ, commun avec le Laboratoire de recherche en informatique (LRI – Université Paris-Saclay, CNRS). Elle est membre de l’ACM SIGCHI Academy (Association for Computing Machinery – Special Interest Group on Computer-Human Interaction).