L’aventure de la réalité virtuelle : 40 ans d’avancées tous azimuts

Propos recueillis par Christophe Dutheil.

Comment définissez-vous la réalité virtuelle ?

Photo © Inria / B. Fourrier

Anatole Lécuyer : L’expression désigne à la fois un domaine scientifique, animé par une communauté de chercheurs et d’industriels, et un ensemble de technologies dites « immersives », qui ont vocation à immerger un utilisateur dans un monde virtuel en trois dimensions, calculé et restitué en temps réel par un ordinateur. Par ailleurs, on peut aussi mentionner la réalité augmentée qui incruste des éléments virtuels dans l’environnement réel, comme dans le célèbre jeu vidéo mobile Pokémon GO, ou encore la réalité mixte, qui englobe réalité virtuelle et réalité augmentée.

Photo © Inria / Kaksonen

Pascal Guitton : Je pense que les notions d’immersion et d’interaction sont les plus importantes : elles génèrent un sentiment de présence qui « transporte » l’utilisateur dans ces mondes imaginaires 3D. La réalité virtuelle doit en effet permettre à l’utilisateur d’interagir avec les données visualisées, par exemple en lui offrant la possibilité de faire bouger des objets ou de les modifier. Pour avoir une approche approfondie de ces questions, signalons qu’il existe un ouvrage en cinq tomes, Le traité de la réalité virtuelle (Éd. Presse des Mines), coécrit au début des années 2000 par une centaine de chercheurs sous la direction du professeur Philippe Fuchs, disponible aujourd’hui en téléchargement gratuit.

Quand est apparue cette notion de réalité virtuelle ? Et comment s’est-elle développée ?

A.L. : D’un point de vue historique, l’expression « virtual reality » a pour la première fois été employée dans un contexte technologique à la fin des années 1980 par Jaron Lanier. Ce chercheur américain a cofondé, en 1984, la société VPL Research, pionnière des visiocasques commerciaux et des gants de données (les premiers périphériques d’entrée gestuels). Avec ces gants, équipés de capteurs de mouvements, les utilisateurs pouvaient déjà faire bouger des avatars à l’apparence humaine.

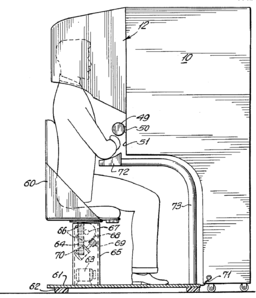

Illustration du Sensorama, précurseur des systèmes de réalité virtuelle.

Morton Heilig, Public domain, via Wikimedia Commons.

P.G. : Mais avant d’aboutir à cette notion de réalité virtuelle, plusieurs avancées significatives avaient déjà été réalisées dès les années 1960 aux États-Unis. Citons le Sensorama, inventé par l’ingénieur-réalisateur Morton Hellig en 1962 : il s’agissait d’une grosse machine immersive qui sollicitait les cinq sens, mais n’utilisait pas d’ordinateur et donc n’offrait pas d’interaction à l’utilisateur. Puis est arrivé l’ancêtre du casque de réalité augmentée, développé au MIT en 1968, entre autres par l’ingénieur en informatique Ivan E. Sutherland. Ce système de visualisation, si lourd qu’il était soutenu par un bras mécanique, était asservi aux mouvements de la tête. Il a posé les bases des visiocasques modernes de type HMD (Head-mounted display).

Toutefois, la réalité virtuelle n’a vraiment émergé qu’à la fin des années 1980. En 1987, le chercheur américain James D. Foley a écrit un article fondateur sur les nouvelles interfaces, comme les casques, qui permettent d’interagir avec des ordinateurs. Avec ces interfaces, l’angle des images projetées évolue instantanément en fonction des mouvements détectés par les capteurs du périphérique d’entrée. À la suite de la parution de cet article, de nombreux projets virent le jour, parmi lesquels, en 1992, le développement pour la NASA de l’un des premiers systèmes utilisables en vue de l’exploration virtuelle de la surface des planètes, par le chercheur Michael McGreevy.

Par la suite, comment ces recherches ont-elles évolué vers des applications métiers concrètes ?

P.G. : À partir des années 1990, on observe deux principaux leviers de développement : d’une part, les applications militaires, en particulier les simulateurs de vol ; d’autre part, les jeux vidéo, sous l’effet de grands acteurs comme Sega ou Sony. Depuis les années 2010, la baisse de prix des équipements — capteurs de mouvements, casques, gants à retour de force… — a fait exploser ces usages.

A.L. : J’ajouterais à ces innovations les CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), dont ont commencé à s’équiper les industriels et les laboratoires de recherche dès les années 1990. Ces systèmes, qui ont aujourd’hui cédé le terrain aux casques de réalité virtuelle, projettent des environnements immersifs sur les faces d’un énorme cube et ajustent les images en fonction des mouvements des utilisateurs qui se trouvent à l’intérieur. Ils s’avèrent très utiles pour des revues de projets ou des tâches de conception collaborative — visant par exemple à concevoir des pièces de voiture.

Quels ont été les apports des chercheurs et chercheuses dans ces développements en France ?

A.L. : Dans notre pays, deux grandes communautés de chercheurs et chercheuses se sont intéressées relativement tôt à la réalité virtuelle. D’un côté les spécialistes de la synthèse d’images, de l’autre les roboticiens, tel Philippe Coiffet, qui a codirigé ma thèse (récemment décédé, ce chercheur au CNRS a coécrit l’un des premiers ouvrages sur le sujet en 1993). Il existe en France beaucoup de travaux sur l’ingénierie informatique de la réalité virtuelle, les systèmes destinés à la formation et les interfaces haptiques, qui proviennent de la robotique.

P.G. : Dans ce cadre, de nombreux transferts technologiques sont possibles, par exemple pour réaliser des simulateurs chirurgicaux. Une singularité hexagonale tient à l’invention de systèmes utilisant le corps, que ce soit via la capture de mouvements ou par le biais d’interfaces cerveau-machine pour interagir avec des environnements virtuels. C’est l’une des spécialités d’Anatole et des équipes de recherche Potioc (bientôt TITAN) et Hybrid (bientôt Seamless), au sein d’Inria.

Image issue du projet SUNSET. Crédit : IRISA.

Pourriez-vous nous donner des exemples d’interfaces de ce type ?

A.L. : À titre personnel, je travaille sur les interfaces cerveau-machine, qui permettent d’interagir avec des environnements virtuels ou réels par le biais de l’activité cérébrale. Plus précisément, un casque muni d’électrodes va capter l’activité électrique émise par le cerveau, puis transmettre et analyser les données recueillies pour les traduire en commandes. Je m’intéresse par ailleurs à des systèmes immersifs qui visent à faciliter le rétablissement des circuits cérébraux de patients sortant d’un coma : le patient visualise un avatar le représentant, qui se déplace dans un cadre agréable, et nous examinons si cela peut aider à déclencher le processus de rééducation avant même qu’il ne quitte son lit. Par ailleurs, nous étudions également la possibilité d’utiliser la réalité augmentée pour des applications destinées aux personnes en situation de handicap, notamment afin de leur proposer de nouvelles solutions d’assistance ou de suppléance.

Et quid du métavers, très à la mode aujourd’hui ?

A.L. : Le métavers n’est pas à proprement parler nouveau — apparu en 2003, l’environnement virtuel en 3D Second Life est déjà un exemple de métavers —, mais sa popularité grandissante résulte d’une stratégie marketing de Facebook (devenu Meta) qui investit beaucoup sur le sujet. C’est un marqueur très fort. Cette évolution vers le grand public devrait nous ouvrir des opportunités, mais elle génère aussi un certain nombre de défis environnementaux (liés à l’empreinte carbone) et éthiques, dans la lignée des « deepfakes » de plus en plus persuasifs (des fausses informations construites en utilisant des technologies d’intelligence artificielle, le plus souvent sous forme visuelle — images, vidéos…).

P.G. : Ce changement d’échelle constitue une révolution, avec des impacts majeurs. La démocratisation de la réalité virtuelle pose des questions environnementales — les bénéfices sociétaux justifient-ils l’impact environnemental lié à la fabrication de dizaines de millions de casques de réalité virtuelle ? S’y ajoutent des défis éthiques. Comment, par exemple, éviter la diffusion dans le métavers de « deepfakes » visant à influencer des votes ou des décisions d’achat ? Ou bien — et c’est déjà un sujet de préoccupation pour certains services de l’État —comment prévenir l’exploitation de ces univers à des fins de manipulation collective ? Sachant que le pouvoir de persuasion ou d’évocation d’un individu est décuplé lors d’une expérience immersive, par rapport à l’internet classique. Cet interlocuteur est avec vous dans un monde en trois dimensions, il vous sourit ou vous touche le bras et vous risquez donc d’être plus facilement manipulé, voire d’être sous une forme d’emprise.

En tant que chercheurs, nous proposons des innovations sur les plans scientifiques et technologiques, mais nous avons aussi une responsabilité et nous devons nous préparer collectivement à ces changements. Le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) a récemment publié un avis sur les questions d’éthique posées par les métavers en se focalisant sur les enjeux concernant la personne, la société et l’environnement.

Newsletter

Le responsable de ce traitement est Inria. En saisissant votre adresse mail, vous consentez à recevoir chaque mois une sélection d'articles et à ce que vos données soient collectées et stockées comme décrit dans notre politique de confidentialité

Niveau de lecture

Aidez-nous à évaluer le niveau de lecture de ce document.

Votre choix a été pris en compte. Merci d'avoir estimé le niveau de ce document !

Anatole Lécuyer

Directeur de recherche Inria, responsable de l'équipe de recherche Hybrid.