Notre sélection de lectures à emporter dans vos valises ou tablettes

Les champs de la Lune

Catherine Dufour (Éditions Robert Laffont, collection Ailleurs et demain, septembre 2024)

Le roman commence à la fin de l’année 2324. Les humains habitent désormais sur la Lune, ou plutôt sous la surface de la Lune, dans des tubes creusés dans le sol, afin de se protéger des radiations solaires qu’aucune atmosphère ne filtre. La narratrice, El-Jarline, est une robote jardinière qui entretient une ferme destinée à alimenter la cité la plus proche, mais aussi à fournir un espace beau et vaste pour les loisirs des humains, lors de leurs rares sorties.

Le roman commence à la fin de l’année 2324. Les humains habitent désormais sur la Lune, ou plutôt sous la surface de la Lune, dans des tubes creusés dans le sol, afin de se protéger des radiations solaires qu’aucune atmosphère ne filtre. La narratrice, El-Jarline, est une robote jardinière qui entretient une ferme destinée à alimenter la cité la plus proche, mais aussi à fournir un espace beau et vaste pour les loisirs des humains, lors de leurs rares sorties.

Une première demande lui est adressée : elle doit rendre ses rapports moins techniques en les rédigeant avec des phrases complètes et un peu de contextualisation. Pour avoir des sources d’inspiration (en intelligence artificielle, on dirait plutôt des données d’entraînement), El-Jarline télécharge de la littérature : romans et poèmes. Petit à petit, elle découvrira les joies des mots et de la poésie. Plus tard, on lui demandera de s’occuper d’une petite fille, Sileqi. L’usage des mots et la rencontre avec Sileqi la conduiront à expérimenter les sentiments et les symboles.

L’autrice, Catherine Dufour, est informaticienne de formation, mais cela n’assure pas pour autant la véracité du propos : le fait que les robots seront capables de gagner en humanité. Peu importe, j’ai aimé suivre l’évolution d’El-Jarline, ses découvertes et ses étonnements qui donnent lieu à une réflexion sur ce qui fait l’humanité et son irrationalité : la mémoire, le poids de l’histoire et l’importance des symboles par exemple. J’ai aimé aussi la langue de ce roman, qui évolue avec la narratrice et passe de technique (mais les termes techniques d’agronomie ont aussi leur poésie) à lyrique.

Vous l’aurez compris, ce roman est une jolie découverte que je vous recommande chaleureusement, sans rien vous dévoiler de l’intrigue pour vous laisser le plaisir de la découvrir.

Cabane

Abel Quentin (Éditions de l’Observatoire, collection Fiction, août 2024)

Abel Quentin (Éditions de l’Observatoire, collection Fiction, août 2024)

Dans les années 1970, quatre scientifiques travaillant au MIT, les américains Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows et William W. Behrens III ainsi que le norvégien Jørgen Randers, ont lancé un projet pour prévoir l’évolution au cours du temps d’un système impliquant de nombreuses composantes, telles que la démographie, les ressources naturelles, la production agricole, la pollution, etc. L’idée était de traduire en équations l’évolution au cours du temps de ces différentes composantes. Ils ont développé et étudié un système dynamique d’équations, le modèle World3, inspiré du modèle World2 créé par le professeur Jay Forrester. Ce projet était financé par le Club de Rome, un groupe de réflexion international réunissant des scientifiques, économistes, industriels et anciens décideurs politiques. En 1972 paraissait aux États-Unis un rapport sur les résultats des simulations faites avec le modèle World3. Les résultats mettaient en évidence les interactions entre ces composantes, avec des rétroactions qui pouvaient amplifier une croissance ou au contraire la freiner. Le rapport montrait aussi qu’épuiser une ressource naturelle limite fatalement la croissance des autres composantes et peut conduire à un effondrement généralisé. Le livre, plus connu sous le nom de « rapport Meadows » a d’abord eu un très grand retentissement, pour tomber dans l’oubli puis refaire parler de lui avec des mises à jour en 1992 et 2004 (version française en 2012). Des économistes ont critiqué ce rapport, réfutant le titre « Les limites à la croissance ». D’autres ont tout simplement refusé d’y croire. Pourtant, les données de 2004 corroboraient les prévisions de 1972.

Dans son livre « Cabane », Abel Quentin s’inspire de cette histoire pour mettre en scène un groupe de quatre scientifiques dirigé par un professeur de l’université de Berkeley aux États-Unis. Le groupe est composé d’un couple d’américains, d’un français spécialiste d’économie et d’un norvégien expert en mathématiques. Ils travaillent d’arrache-pied sur le modèle Global3 pour publier un rapport, intitulé ici rapport 21 ou rapport Dundee du nom des coauteurs américains. L’étude est financée par des industriels. Le livre se vend bien, les américains vont faire des présentations autour du monde et reçoivent un accueil mitigé. Des responsables politiques sont incrédules, des économistes réfutent les conclusions de décroissance ou d’effondrement, des écologistes pensent que la science ne peut pas résoudre un problème qu’elle a créé. Mais les Dundee continuent d’argumenter sur les limites de la croissance, tant que les industriels financent leurs expéditions.

Jusque-là, le livre est plutôt fidèle à la réalité. Ensuite, l’auteur laisse libre cours à son imagination pour inventer la vie de la bande des quatre suite à ce travail. Tous sont marqués par leurs résultats et ont des difficultés à continuer de vivre comme avant. Les américains finissent par choisir la sobriété et par vivre au plus près de la nature. De retour au pays, le français met ses compétences au service d’une société pétrolière. Ensuite, il fonde sa propre société sur la dynamique des systèmes, notamment parce qu’il refuse de servir de caution aux pétroliers qui veulent minimiser l’ampleur du changement climatique causé par les énergies fossiles. Quant au norvégien, il est clairement bouleversé par les résultats du rapport 21, surtout par les risques d’une croissance démographique exponentielle, et il se réfugie dans une cabane en Norvège pendant quelques années.

Le roman raconte de façon vivante et captivante l’impact psychologique du rapport Dundee. Au fil des pages, on découvre divers mouvements, terroristes, pacifistes, écologistes, des années 1970 à nos jours. Un livre palpitant.

Pour en savoir plus :

– « Les limites de la croissance dans un monde fini » de F. Rechenmann, Interstices, 2014.

– « Croissance, décroissance, sobriété : modèles mathématiques » de J. Erhel, Interstices, 2024.

Le code rose

Kate Quinn (Éditeur Hauteville, août 2022)

Kate Quinn (Éditeur Hauteville, août 2022)

« Le Code Rose » est un roman historique — il a d’ailleurs reçu le Grand Prix du Roman Historique en 2023 — qui se déroule essentiellement à Bletchley Park, en Angleterre, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Bletchley Park est un manoir situé à moins de 100 km au nord-ouest de Londres, entre Cambridge et Oxford d’où viendront nombre de ses employés. Bletchley Park est surtout le lieu, tenu top secret pendant la guerre, où se sont concentrés les efforts pour décrypter les messages des armées allemandes, interceptés un peu partout en Europe.

« Le Code Rose » met en scène trois jeunes femmes très différentes : Osla l’enjôleuse aristocrate, l’ambitieuse Mab issue d’une famille ouvrière londonienne, Beth aux capacités intellectuelles hors norme et fille de leur acariâtre logeuse. Ces trois jeunes femmes se retrouvent à travailler à Bletchley Park dès le début de la guerre. Osla classe et plus tard traduit les messages de l’allemand à l’anglais grâce à son éducation huppée qui incluait la maîtrise du français et de l’allemand, elle est également la petite amie du prince Philip, encore prince de Grèce et pas encore royal époux d’Élisabeth. Mab débute comme dactylo avant de faire fonctionner des « bombes », ces énormes machines qui permettaient de tester de nombreuses possibilités de chiffrement. Beth est affectée au service de déchiffrement par des cerveaux humains. Ce roman déroule les histoires croisées de ces trois femmes… mais je n’en dis pas plus pour ne pas gâcher votre plaisir.

Le contexte du travail à Bletchley Park, de l’urgence permanente, du travail acharné, du désespoir de ne pas avancer, de la joie de déchiffrer enfin des messages essentiels, et même les visites des officiels dont Winston Churchill, sont rendus avec exactitude. L’époque très guindée est bien restituée et contraste de façon saisissante avec la liberté extraordinaire qui régnait à Bletchley Park, par exemple la liberté de ton et de manières entre les femmes et les hommes. Le poids des contraintes de la guerre est bien présent aussi, comme les mariages hâtifs et les couples qui ne se croisent qu’au hasard de rares permissions, ou le mépris que subissent les hommes considérés comme des planqués et des lâches parce qu’ils ne sont pas sous les drapeaux. Le respect du secret absolu sur ce qui se tramait à Bletchley Park et qui a duré pendant des années après la fin de la guerre, même à l’intérieur des couples, est un aspect qui m’a marquée.

Vous ne découvrirez pas le fonctionnement de la machine Enigma — la machine allemande de chiffrement — ni des « bombes », vous n’apprendrez pas non plus d’anecdotes inédites sur Alan Turing, le « codebreaker » le plus célèbre de Bletchley Park qui ne fait que de la figuration dans ce roman, mais vous resterez en haleine avec les aventures de ces trois héroïnes, leur improbable amitié et les trahisons qui émaillent le roman.

Les notes historiques en fin de roman nous apprennent que les personnages de ce roman sont à la fois librement et fidèlement inspirés de personnes réelles (par exemple des éléments sur certains personnages sont très proches de la réalité alors que d’autres ont été complètement inventés), même si leurs vies sont si extraordinaires que cela paraît difficile à croire.

L’odyssée des chiffres

Série réalisée et écrite par Benoît Laborde (Production : CAPA, Films à cinq ; Distribution/Diffusion : Arte, avril 2025)

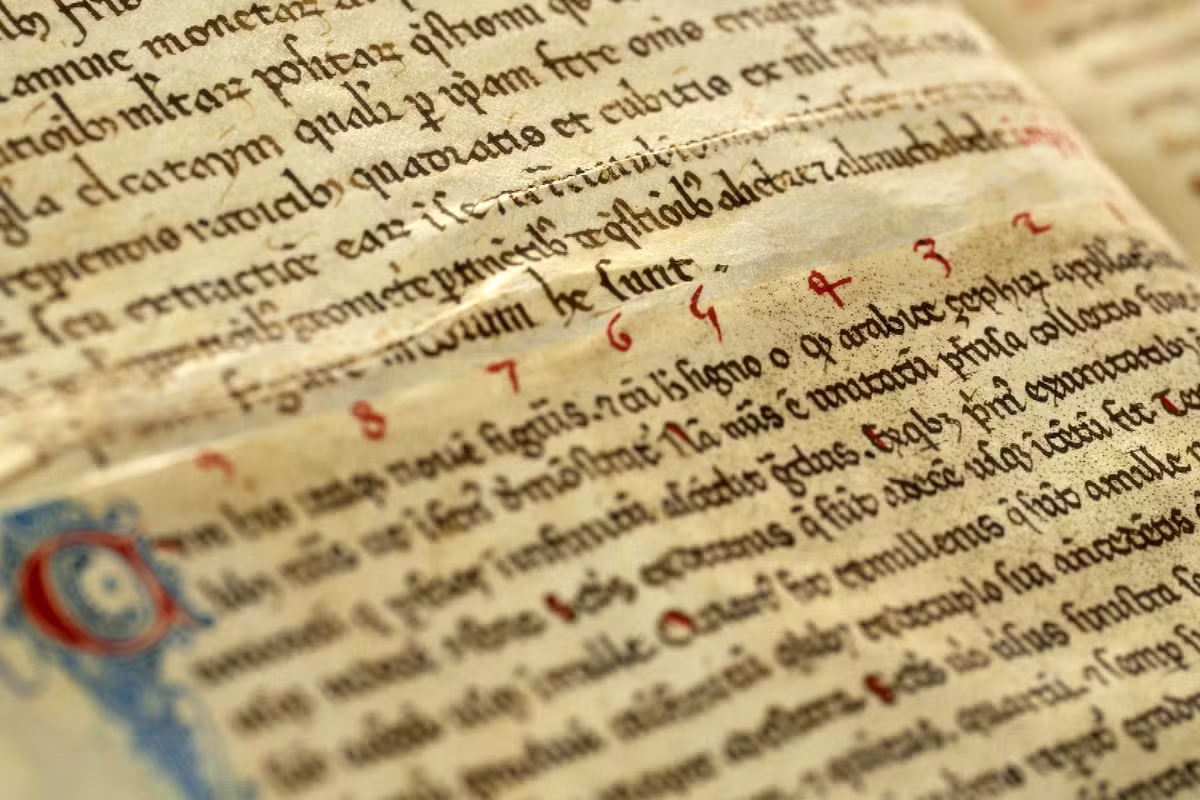

Image extraite de la mini-série « L’odyssée des chiffres » disponible sur Arte.

Pourquoi écrit-on les nombres avec nos habituels symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ? Pourrait-on en utiliser d’autres ? Et est-ce que tout le monde les utilise, ou peut-on écrire les nombres complètement différemment ? On les appelle les chiffres arabes, mais d’où viennent-ils ? Ont-ils toujours existé ? Comment faisait-on avant de les avoir ? Et aujourd’hui, quel est leur rôle ?

Toutes ces questions, et bien d’autres, sont abordées dans la mini-série « L’odyssée des chiffres » en trois épisodes de 52 minutes chacun, disponible sur le site d’Arte jusqu’au 24/12/2025. Le premier épisode aborde la question des origines de la numération décimale, des systèmes alternatifs qui l’ont précédé et qui lui ont survécu pour certains, et nous fait voyager en particulier en Inde. Le deuxième épisode décrit comment ces chiffres ont conquis le monde grâce en particulier aux mathématiciens arabes, les réticences initiales des mathématiciens européens, et les progrès qu’a permis leur utilisation. Le troisième et dernier épisode interroge l’utilisation moderne des chiffres, avec un glissement à la numération binaire au travers de l’informatique, dans un monde où (quasiment) tout est exprimé en chiffres via la numérisation.

Je recommande chaudement cette série, en particulier ses deux premiers épisodes, qui donne un aperçu passionnant de l’histoire de nos dix symboles qui peuvent nous sembler aujourd’hui naturels mais qui sont une construction humaine fantastique.

Les machines intelligentes

Alan Turing (Préface de Jean Lassègue et Giuseppe Longo, Éditions Hermann, mars 2025)

Est-ce que des réflexions vieilles de 75 ans peuvent nous éclairer sur la révolution de l’intelligence artificielle que nous vivons actuellement ?

Est-ce que des réflexions vieilles de 75 ans peuvent nous éclairer sur la révolution de l’intelligence artificielle que nous vivons actuellement ?

À l’époque où Alan Turing écrivit les textes regroupés dans cet ouvrage, il n’existait ni ordinateur au sens où nous l’entendons aujourd’hui, ni Internet ou smartphone, et les robots conversationnels comme chatGPT étaient au mieux un exercice de pensée. On serait donc tenté de répondre par la négative à la question et de laisser ces textes dormir dans des archives historiques.

Mais ce serait certainement dommage, car la pensée d’Alan Turing de l’époque était plus profonde que la plupart des prises de paroles actuelles sur l’intelligence artificielle, souvent focalisées sur certains aspects techniques, sociaux ou légaux. En effet, tout au long de cet ouvrage, Alan Turing s’interroge principalement sur le type de pensée pouvant être produite par une machine et sur sa similitude avec la pensée humaine. Cette réflexion est présentée à travers plusieurs articles et transcriptions d’émissions radiophoniques, dont la plupart n’a jamais été traduite en français.

L’ouvrage commence par une description des différents types de machines intelligentes pouvant être construites, et leurs caractéristiques techniques. Le lecteur du 21e siècle pourra trouver certaines parties un peu kitch, comme la discussion sur l’utilisation d’une mémoire basée sur un ruban mobile de longueur infinie, mais il est assez fascinant de découvrir les concepts originels se cachant derrière nos ordinateurs actuels. À noter que certains passages nécessitent une bonne capacité d’abstraction de la part du lecteur ou de la lectrice pour suivre les argumentations. L’auteur s’interroge ensuite sur les différentes approches possibles pour éduquer ces machines et on reconnaîtra ici plusieurs paradigmes encore utilisés aujourd’hui en apprentissage automatique.

Dans une seconde partie, Alan Turing pose la question de la définition de l’intelligence des machines et établit les principes du « jeu de l’imitation » comme test d’intelligence. Il considère alors différentes objections possibles à l’intelligence des machines et les examine systématiquement, sans pour autant toutes les réfuter entièrement, soulignant ainsi la complexité de la question.

L’ouvrage s’achève par une discussion entre Alan Turing et trois de ses confrères, un professeur en sciences morales, un neurobiologiste et un informaticien, traitant de la question : « Peut-on dire que les machines à calculer automatiques pensent ? ». Cette dernière partie permet de confronter des points de vue très différents et montre combien la question recèle de nombreuses facettes.

La préface du livre, signée par Jean Lassègue et Giuseppe Longo, tous deux chercheurs au CNRS, apporte un éclairage intéressant sur le contexte scientifique de l’époque et sur l’héritage actuel des travaux d’Alan Turing.

Au final, cet ouvrage présente un réel intérêt pour les personnes curieuses d’en savoir plus sur l’histoire de l’informatique et de l’intelligence artificielle, et souhaitant s’interroger sur le concept d’intelligence des machines.

Ma petite histoire des nombres

Étienne Ghys (Éditions Odile Jacob, mars 2025)

Étienne Ghys nous entraîne dans l’univers des nombres, avec un style très didactique et passionnant. Tout au long du livre, il nous propose des astuces judicieuses pour exercer nos facultés de calcul, voire quelques tours de magie. Il profite aussi du sujet pour rappeler des éléments d’histoire et évoquer une personnalité scientifique.

Étienne Ghys nous entraîne dans l’univers des nombres, avec un style très didactique et passionnant. Tout au long du livre, il nous propose des astuces judicieuses pour exercer nos facultés de calcul, voire quelques tours de magie. Il profite aussi du sujet pour rappeler des éléments d’histoire et évoquer une personnalité scientifique.

Au début du livre, il nous rappelle quelques définitions chères aux mathématiques telles que chiffre, nombre et numéro, et s’empresse de remarquer que leur sens dans la langue française peut être différent. Par exemple, un chiffre d’affaires est un nombre au sens mathématique. Il nous emmène ensuite au pays du calcul mental, pour nous raconter l’histoire de jeunes prodiges doués d’une mémoire phénoménale.

Récemment, les musées nationaux français ont remplacé les chiffres romains par des chiffres arabes dans certains cartels. C’est l’occasion pour l’auteur d’expliquer l’écriture des nombres en chiffres romains et de raconter brièvement l’histoire fabuleuse du zéro de position. Autre changement majeur, le système métrique est un bel acquis de la Révolution française. Par contre, la volonté de changer la mesure du temps a été un échec. Il reste quelques exemplaires d’horloges révolutionnaires, avec une journée de 10 heures et une heure décomposée en 100 minutes.

Étienne Ghys se lance aussi dans des théories mathématiques plus ou moins difficiles. J’aime beaucoup ses explications sur les bases de calcul. Nous comptons sur nos dix doigts en base 10, alors l’auteur imagine des canards comptant sur leurs huit doigts en base 8. Il nous invite à revoir nos tables de multiplication, ainsi que les opérations de multiplier et diviser. Il nous rappelle ou nous apprend des techniques de vérification, comme la preuve par 9. Cette partie m’a semblé un peu plus scolaire, malgré quelques souvenirs amusants de l’auteur.

Par contre, j’ai beaucoup aimé la partie sur la façon géométrique de calculer la somme des n premiers entiers, la somme des n premiers nombres impairs, etc. Le résultat sur la somme des n premiers cubes a une démonstration géométrique lumineuse.

La dernière partie du livre devient sans doute un peu plus abstraite. La théorie des congruences a pu sembler rébarbative à de nombreux élèves mais des exemples très amusants viennent élégamment l’expliquer. Je regrette de ne pas avoir appris ces anecdotes et ces histoires à l’école.

Le livre évoque surtout les nombres entiers naturels, sauf un chapitre qui résume de façon magistrale la construction des nombres. Ont d’abord été inventés les entiers négatifs, puis les quotients ou nombres rationnels, mais l’histoire ne s’arrête pas là. Ces nombres ne suffisaient pas à mesurer par exemple la diagonale d’un carré, alors il a fallu inventer les racines carrées et tous les nombres irrationnels. Ainsi est né l’ensemble des nombres réels, dont la construction à partir des nombres rationnels est plutôt ardue. L’auteur cite à ce propos une réflexion du mathématicien René Thom autour du continu et du discret, dont il y aurait beaucoup à dire. Puis il a fallu inventer des nombres racines carrées de nombres réels négatifs ! Ces nombres imaginaires ou complexes ont eu ensuite une belle interprétation géométrique.

Cette interconnexion entre arithmétique et géométrie ne s’arrête pas là, grâce au génie du mathématicien A. Grothendieck. Peut-on alors prétendre que tout est nombre, comme l’affirmait Pythagore ?

Le Numérique est l’affaire de toutes

Isabelle Collet (Éditions Le Bord de l’eau, mai 2025)

Isabelle Collet (Éditions Le Bord de l’eau, mai 2025)

Nous avions déjà conseillé la lecture du livre « Les oubliées du numérique » d’Isabelle Collet, paru en 2019.

Son dernier né, « Le numérique est l’affaire de toutes », paru en mai 2025, reprend certains des constats établis pour le précédent ouvrage, la situation n’ayant pas notablement changé. Il commence par démonter le mythe selon lequel les cerveaux féminins et masculins seraient plus « faits pour » le soin aux autres ou les sciences, en bref le mythe sur le « sexe du cerveau ». Il pose également le vocabulaire utilisé par la suite. En particulier, postuler l’égalité ne signifie aucunement que, tous et toutes, nous soyons identiques. Isabelle Collet, à travers une brève histoire de l’informatique, montre de plus que la situation a bien changé depuis les débuts de cette discipline. Les femmes ont commencé par y être largement présentes, avant d’en disparaître progressivement, même si on s’imagine souvent le contraire.

Ce nouveau livre se démarque du précédent par le poids des propositions d’actions destinées à lutter contre ce déséquilibre et par l’addendum concernant une mise à jour sur l’intelligence artificielle. J’ai particulièrement apprécié le chapitre qui passe en revue les mesures en faveur de l’égalité et qui les évalue à l’aune de leur efficacité. Les mesures se déclinent selon trois axes : intéresser, recruter, socialiser c’est-à-dire créer un climat favorable pour retenir toutes et tous. Par exemple le mentorat, qui peut être exercé par des femmes tout comme par des hommes convaincus de la nécessité de l’égalité, est une bonne mesure.

Je conseille la lecture de ce livre, pensé et écrit pour être facilement accessible, à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir l’histoire des femmes en informatique, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui cherchent des pistes d’action pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans ce domaine.

Audacieuses !

Leïla Bessila, Romane Cologni, Lucie Cros (Éditions EDP Sciences, Hors collection, mars 2025)

Leïla Bessila, Romane Cologni, Lucie Cros (Éditions EDP Sciences, Hors collection, mars 2025)

Quel pourrait bien être le lien entre les lasers ultra-rapides, la ceinture verte, l’étude des surfaces courbes, le comportement des chimpanzés, la double hélice de l’ADN, le wifi, le GPS, les nouvelles variétés de cannes à sucre, la conquête de l’espace, la gestion de nos connaissances et la découverte de particules fondamentales ?

Dans cet inventaire à la Prévert de sujets scientifiques, on trouve au moins un point commun : tous ces domaines ont connu des avancées majeures grâce à de remarquables femmes scientifiques. C’est ce que nous apprend le petit livre illustré « Audacieuses » qui rend hommage à dix femmes scientifiques dont les contributions majeures ont parfois été invisibilisées par l’Histoire et les hommes.

À travers dix portraits sensibles et illustrés au crayon qui s’insèrent dans des textes volontairement simplifiés pour être accessibles, l’ouvrage présente, en quelques pages par femme, leurs parcours, leurs domaines, leurs découvertes et leurs impacts sur les sciences et la société. Ce livre, qui fait suite à l’exposition itinérante « Lumière sur les Femmes de Sciences » et est préfacé par Françoise Combes, présidente de l’Académie des Sciences pour la période 2025-2026, répond au besoin de proposer des modèles féminins aux jeunes générations, dans un monde où, malgré des progrès, les stéréotypes de genre persistent dans nos filières professionnelles en général et dans certains domaines scientifiques en particulier.

Chaque portrait est accompagné d’une explication pédagogique de la découverte ou de l’invention et enrichi d’une citation inspirante de la scientifique. Même si l’on peut parfois regretter certains passages trop simplifiés, cela n’enlève rien à l’intérêt de cet ouvrage. Ainsi, « Audacieuses » est à la fois un hommage touchant, un outil pédagogique, et un manifeste pour encourager toutes et tous à oser s’engager dans les sciences et à suivre, par exemple, les pas de notre collègue Rose Dieng-Kuntz que l’on prend plaisir à retrouver dans ces portraits ou encore d’autres scientifiques de renom comme Maryam Mirzakhani et Hedy Lamarr pour ce qui touche à nos domaines.

À mettre dans toutes les mains ; à commencer par les plus jeunes !

Qui a voulu effacer Alice Recoque ?

Marion Carré (Éditions Fayard, février 2024)

Marion Carré (Éditions Fayard, février 2024)

Avez-vous déjà entendu parler d’Alice Recoque ?

Marion Carré, entrepreneure dans le secteur de l’intelligence artificielle, a découvert fortuitement son nom. En cherchant pourquoi cette femme était si peu connue, elle a consulté la page Wikipedia d’Alice Recoque et en a découvert l’historique : des wikipédiens ont cherché à supprimer cette page sous prétexte que trop peu de sources sont disponibles à son sujet (articles de journaux et autres), la validité de son diplôme est remise en cause…

Marion Carré a alors enquêté sur cette femme qui a joué un rôle important dans l’informatique française. Elle en a retracé le parcours, la vie professionnelle intimement mêlée aux choix stratégiques et aux luttes de pouvoir, et les intuitions visionnaires.

Alice Recoque a d’abord travaillé sur l’architecture des premiers ordinateurs français (le CAB1011 puis le CAB500) en commençant par leurs mémoires. Elle a contribué puis co-piloté ou piloté plusieurs projets majeurs. Elle a dirigé, de la conception à la commercialisation, le MITRA 15, un ordinateur de dimensions modestes comparées à celles de ses prédécesseurs (une vingtaine de kilos contre 650 kg pour les CAB) qui préfigure l’ordinateur personnel. Dans un autre registre, elle a mis en garde très tôt sur les dangers de l’utilisation des données privées à des fins de surveillance et a participé à la création de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) en 1978. Et surtout, elle a saisi dès 1981 les promesses et les implications de l’intelligence artificielle et a dirigé la mission IA de l’entreprise française Bull, en lien avec la recherche fondamentale et notamment l’Inria.

Marion Carré ne se contente pas de retracer le parcours d’Alice Recoque. Dans son livre, elle met en lumière les obstacles que cette femme a rencontrés en tant que femme, des critiques juste après son diplôme et son mariage sur le fait qu’une femme ne doit pas travailler si son mari gagne bien sa vie, en passant par les rapports qu’elle rédige mais que seul son PDG signe, jusqu’à la sentence de certains collègues : « c’est déjà bien d’être arrivée là où elle en est, pour une femme, et il faut qu’elle s’arrête ici car une femme ne doit pas aller trop loin. » Par petites touches, ces remarques laissent deviner en creux la carrière qui aurait pu être la sienne, si seulement elle avait été un homme.

Marion Carré montre aussi que, même si Alice Recoque est une pionnière, la voie n’est toujours pas libre, le milieu n’est toujours pas plus accueillant pour les femmes. Alice Recoque a tracé un chemin, ses héritières ont encore la lourde tâche de le parcourir et de faire en sorte, avec les hommes, de l’aplanir pour ses successeures.

J’ai dévoré ce livre d’une traite, je n’ai pas réussi à lâcher la lecture de cette biographie d’une femme que je ne connaissais pas, préfacée par l’historienne Michelle Perrot.

Mathématiques de l’amour

Thierry Maugenest & Antoine Houlou-Garcia (Éditions Flammarion, coll. Champs sciences, janvier 2025)

J’ai été attiré par le titre de ce petit bouquin après avoir vu la mini-série « Adolescence » sur Netflix qui évoque la culture incel (mot-valise pour « Involuntary Celibate », célibataire involontaire) et la règle des 80/20, une théorie selon laquelle 80 % des femmes seraient attirées par 20 % des hommes. Est-ce que les mathématiques pourraient nous dire des choses pertinentes sur l’amour ? C’est l’objectif de ce petit livre au format poche mais attention, ce n’est ni un livre de développement personnel, ni un traité érudit mais plutôt une balade autour des thèmes de l’amour et des mathématiques.

J’ai été attiré par le titre de ce petit bouquin après avoir vu la mini-série « Adolescence » sur Netflix qui évoque la culture incel (mot-valise pour « Involuntary Celibate », célibataire involontaire) et la règle des 80/20, une théorie selon laquelle 80 % des femmes seraient attirées par 20 % des hommes. Est-ce que les mathématiques pourraient nous dire des choses pertinentes sur l’amour ? C’est l’objectif de ce petit livre au format poche mais attention, ce n’est ni un livre de développement personnel, ni un traité érudit mais plutôt une balade autour des thèmes de l’amour et des mathématiques.

Il se compose de 7 chapitres aux titres évocateurs comme « Mathématiques sous la couette ». Chacun des chapitres est ensuite lui-même subdivisé en plusieurs courts textes autour de la thématique du chapitre. Même si ces textes sont de valeur inégale et que leur brièveté est quelquefois frustrante (on voudrait en savoir plus !), on se laisse porter par le style enjoué des auteurs.

Ces textes plus au moins indépendants permettent aussi une lecture vagabonde, parfaite pour la plage en sirotant un jus de sureau. Bref, cela en fait une lecture plutôt plaisante : un livre qui cite à la fois Federico Garcia Lorca et John Von Neumann ne peut être mauvais ! Dernière petite anecdote, c’est aussi un livre qui intrigue. Ma femme qui d’ordinaire s’intéresse assez peu à mes lectures, m’a demandé ce que je lisais en me voyant ce livre à la main. Qui sait, ce livre pourrait aussi être le déclencheur de nouvelles aventures…

Les ingénieurs du chaos

Giuliano da Empoli (Éditions JC Lattès, nouvelle édition, décembre 2024)

Giuliano da Empoli (Éditions JC Lattès, nouvelle édition, décembre 2024)

« Contrairement à leurs promesses, l’avènement du numérique et des Big Data ne nous a pas livré un monde plus rationnel et prévisible, mais bien son exact contraire. Un monde chaotique. »

Ce livre de Giuliano da Empoli décortique les techniques mises en œuvre par ceux qu’il appelle les ingénieurs du chaos et qui ont conduit, précisément, à ce monde chaotique.

Dans les premiers chapitres, on découvre comment le mouvement 5 Étoiles, parti politique italien, est né en 2009 d’un blog nourri des informations suscitant le plus de réactions parmi les internautes et pas d’un programme politique précis, et a trouvé un avatar pour s’incarner en la personne de l’humoriste italien Beppe Grillo. Dans les chapitres suivants, on fait la connaissance de certaines éminences grises telles que Steve Bannon, Andrew Breitbart, Arthur Finkelstein entre autres, qui ont bien compris que, pour accroître sa popularité, il était plus facile de fédérer ses partisans contre un ennemi commun plutôt qu’autour d’un projet commun.

Dans la dernière partie du livre étayée par quelques exemples que je laisserai aux potentiel·le·s lecteurs/lectrices le plaisir de découvrir, on voit comment les scientifiques, employés par des politiques, mettent en œuvre ces principes et utilisent les Big Data pour cibler de potentiels électeurs et envoyer des messages spécifiques à chaque sous-groupe d’intérêt, sans s’interdire des messages contradictoires. En effet, avec la multiplicité des dispositifs électroniques, chaque individu fournit désormais des données multiples et fiables sur ses domaines d’intérêt et ses préoccupations, ce qui permet aux analystes d’établir son profil et de lui adresser des messages ciblés. L’analyse des réactions (clics ou republications) permet en permanence de corriger et d’affiner ce ciblage. Le tout dessine une vision de la politique pratiquant « une stratégie centrifuge qui galvanise puis additionne les extrémismes. Le point de rupture se rapproche dangereusement.»

La première édition du livre de Giuliano da Empoli date de 2019. Cette nouvelle édition parue fin 2024 comporte une postface qui revient sur les événements récents : crise du Covid, assaut du Capitole, élection ou ré-élection des présidents Donald Trump aux États-Unis et Jair Bolsonaro au Brésil. Face à ces événements, l’Union Européenne semble au contraire offrir un rempart protecteur avec des approches que l’auteur nomme « techno-souverainistes ». Néanmoins, il se garde bien de conclure au sujet de ces tendances : « il est difficile de dire pour l’instant si elles représentent l’ébauche d’un antidote possible au chaos national-populiste, ou un piège destiné à accroître ultérieurement le taux de populisme chaotique dans l’atmosphère. »

Cette lecture n’est peut-être pas divertissante pendant les vacances, elle serait même plutôt inquiétante quant à l’avenir qui se dessine, mais on y trouve cette injonction inspirée de John Stuart Mill, selon qui « pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des hommes de bien ». Alors lecteurs et lectrices de bien, réveillez-vous !

L’IA expliquée aux humains

Jean-Gabriel Ganascia (Éditions du Seuil, septembre 2024)

On ne compte plus les ouvrages publiés récemment abordant les problématiques liées à l’Intelligence Artificielle (IA), que ce soit pour promouvoir cette nouvelle science qui permettra dans un avenir proche de résoudre tous les problèmes de l’humanité ou, au contraire, pour exprimer les angoisses d’un futur dystopique dominé par cette technologie toute puissante. Dans ce contexte, le livre de Jean-Gabriel Ganascia nous offre un grand bol d’air, en proposant une réflexion apaisée, une prise de hauteur, loin des passions qui enflamment très souvent les textes traitant de ce sujet.

On ne compte plus les ouvrages publiés récemment abordant les problématiques liées à l’Intelligence Artificielle (IA), que ce soit pour promouvoir cette nouvelle science qui permettra dans un avenir proche de résoudre tous les problèmes de l’humanité ou, au contraire, pour exprimer les angoisses d’un futur dystopique dominé par cette technologie toute puissante. Dans ce contexte, le livre de Jean-Gabriel Ganascia nous offre un grand bol d’air, en proposant une réflexion apaisée, une prise de hauteur, loin des passions qui enflamment très souvent les textes traitant de ce sujet.

L’ouvrage est organisé comme un dialogue entre le savant et trois collégiens cherchant à s’informer sur l’IA. Cette forme particulière permet d’une part une écriture très simple, abordable par tous sans connaissances scientifiques a priori, et d’autre part un questionnement sans tabous ni sous-entendus.

Les jeunes grandissent en effet dans une société où les outils basés sur l’IA sont foisonnants, mais ils en ont souvent une représentation approximative voire erronée. C’est donc l’occasion pour l’auteur de définir précisément le concept d’IA et les termes souvent associés, comme algorithme ou ordinateur. Ce n’est en aucun cas un livre destiné spécifiquement aux enfants, mais un ouvrage qui part de la base pour construire une réflexion consolidée et approfondie sur l’arrivée de l’IA dans notre société. Une mise en perspective historique est d’ailleurs proposée, permettant de positionner l’IA par rapport à d’autres technologies concomitantes, par exemple le réseau Internet, les robots ou la voiture autonome. Les applications de l’IA sont questionnées par les collégiens, que ce soit dans le domaine de la santé, l’espace, l’environnement, la cybersécurité ou même la guerre. Les apports positifs de l’IA, comme ses dangers, sont discutés par les collégiens et le savant sans concession.

Dans une seconde partie, Jean-Gabriel Ganascia aborde le fonctionnement des algorithmes d’IA, en précisant des notions souvent rencontrées dans les médias mais pas toujours bien connues, comme l’apprentissage profond ou les réseaux génératifs. Le discours évite avec adresse les termes techniques et s’appuie sur des illustrations ou des anecdotes pour décrire ces concepts avec clarté.

Enfin, une dernière partie est consacrée à des réflexions plus existentielles, les collégiens s’interrogeant sur la supériorité de l’IA sur l’esprit humain, la notion de création intellectuelle ou encore l’impact de l’IA sur nos sociétés humaines.

Sur l’ensemble de ces sujets, Jean-Gabriel Ganascia pose un regard de scientifique et de philosophe, remettant l’humain au centre des réflexions sur l’IA, ce qui donne à ses écrits une profondeur rare et réellement bienvenue, en ces temps où la distance manque souvent aux analyses !

Vallée du silicium

Alain Damasio (Éditions du Seuil, Collection Albertine, avril 2024)

Invité durant un mois à San Francisco, Alain Damasio a mis à profit cette opportunité pour rencontrer des personnes aux profils divers mais toujours en lien avec « la Tech », et pour découvrir la Silicon Valley qui donne son titre à ce livre. De cette expérience en immersion sont issues sept chroniques, dans lesquelles l’auteur fait des observations-réflexions sur les changements apportés par les technologies conçues et produites dans cette région de la Californie. L’ouvrage se clôt par une nouvelle de science-fiction.

Invité durant un mois à San Francisco, Alain Damasio a mis à profit cette opportunité pour rencontrer des personnes aux profils divers mais toujours en lien avec « la Tech », et pour découvrir la Silicon Valley qui donne son titre à ce livre. De cette expérience en immersion sont issues sept chroniques, dans lesquelles l’auteur fait des observations-réflexions sur les changements apportés par les technologies conçues et produites dans cette région de la Californie. L’ouvrage se clôt par une nouvelle de science-fiction.

Plongé dans l’effervescence des innovations technologiques et des nouveaux usages qu’elles entraînent, Alain Damasio laisse clairement transparaître sa fascination pour cet écosystème dans les six premières chroniques. Chacune a pour point de départ une rencontre, qu’Alain Damasio rapporte, analyse, prolonge.

En compagnie de Lisa Ruth, sa guide et historienne à San Francisco, il a visité le quartier de Tenderloin, peuplé de paumés, de drogués, de clochards et de détraqués, et situé à deux pas du Financial District où se situait à l’époque le siège de X (ex-Twitter) ; il en tire une réflexion intitulée « Love me Tenderloin », sur la notion de lien humain et de la distance, de la peur de l’altérité, qu’ont créées les réseaux dits sociaux, qui ne nous aident pas à faire société. On retrouve la plume d’Alain Damasio, sa façon de jouer sur les mots, de nous faire entendre leurs sonorités évocatrices et la façon dont ils se font écho. Au sujet de nos liens désormais immatériels, il dit :

« J’appelle ça un technococon. Il est tressé à la fibre optique, entrelacé d’interfaces, lové dans un nid d’ondes et tissé en fil de soi(e). Une fois ces cocons savamment isolés, ne reste plus qu’à re-fabriquer du lien par réseaux interposés (connexion) en coupant les corps de tout partage. Puisque ces connexions digitales produisent sans cesse de l’information, donc de la trace exploitable, donc du profit, ce que ne permettent pas les relations IRL non médiées (immédiates), il s’agit de les favoriser systématiquement au détriment de la proximité physique. À l’« ici et maintenant » (here & now), on préfère le « partout-le-temps » (now here & nowhere) qui est aussi un n’importe où, avec cette ironie que l’anglais utilise les mêmes lettres pour dire tout à fait autre chose. »

La septième et dernière chronique dont voici un extrait, rédigée après son retour en France, est beaucoup plus réservée.

« Vingt mois plus tard, j’écris cette septième et ultime chronique pour clore ce voyage intérieur en terre digitale. Et tenter de prendre sur ce que j’ai vécu une perspective plus vaste et plus politique – de retrouver une agressivité théorique « à la française ». Le côté lumineux de la Tech nous est si fréquemment rappelé et vendu, parfois avec raison, que je ne veux pas y surajouter mes lucioles, plutôt en excaver le côté obscur sur un mode « contre-chronique de San Francisco ».

Le recueil se termine par une nouvelle de science-fiction, intitulée « Lavée du silicium », qui m’a laissée une moins forte impression que les chroniques. En voici un résumé : à San Francisco dans quelques années, une famille aisée, dans son appartement en haut d’une tour avec vue sur la baie, traverse une tempête inouïe de vent et de pluie. Son IA domestique applique le programme de protection prévu, mais les événements ne lui donnent pas raison. La vie aurait été plus simple sans cette IA, « lavée du silicium ». Pourra-t-elle redevenir plus simple après la tempête ?

Ce livre inclassable, ni récit de voyage ni essai, se laisse découvrir avec plaisir et facilité, on peut en picorer les sept courtes chroniques pour en retirer de quoi alimenter ou prolonger sa propre réflexion.

L’après

Padraig Kenny (Éditions Lumen, mai 2025)

Padraig Kenny (Éditions Lumen, mai 2025)

Ce roman de Padraig Kenny est une belle amorce pour échanger avec les plus jeunes autour des thématiques de l’intelligence artificielle, de la robotisation, des interfaces humains-machine et sur les (potentiels) impacts sociétaux que cela peut engendrer. On y retrouve également des questionnements écologiques, autant sur l’impact des robots que sur celui des humains sur la planète. Nous sommes plongés dans un univers post-apocalyptique suite à une rébellion de certaines machines (les « mékas ») contre les humains. Jen, une jeune adolescente survit et explore son environnement avec son père, un androïde doté d’une Intelligence Artificielle (IA) : un secret qu’ils gardent précieusement. Dès le début et tout au long du livre on s’interroge : le véritable danger vient-il des machines ou bien de celles et ceux qui les créent ?

Cette lecture fut une belle surprise, facile à lire et bien écrite ! On y découvre les réflexions profondes d’une ado sur des évolutions et progrès technologiques, empreintes d’émotion et d’humour notamment quand Jen essaie d’expliquer le concept d’une blague à son père ! En bref, je conseille cet ouvrage qui s’inscrit pleinement dans l’actualité, notamment aux parents qui souhaitent sensibiliser leurs enfants sur ces sujets et qui ne savent pas trop comment s’y prendre pour engager la discussion.

Recommandation de lectorat à partir de 10 ans par Lumen – 260p.

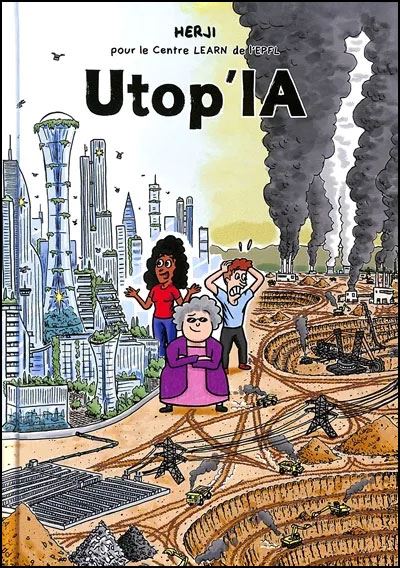

Utop’IA

Herji, Learn – EPFL (Presses Polytechniques Romandes, mai 2025)

Herji, Learn – EPFL (Presses Polytechniques Romandes, mai 2025)

La bande dessinée Utop’IA a été réalisée par le dessinateur HERJI pour l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Elle met en scène deux étudiants d’une université suisse, Aïcha qui débute ses études de master en intelligence artificielle et son ami Félix, beaucoup plus réservé quant aux promesses que nous réserve cette technologie. Ils font appel à l’excentrique professeure Eliza, experte en intelligence artificielle, pour tenter de répondre à leur question : l’IA est-elle utile pour répondre à la crise climatique ?

La professeure Eliza les emmène à Utop’IA où une ambassadrice de l’IA les accueille et leur vante les mérites d’un monde où l’IA est reine, puis ils vont découvrir l’envers du décor et les aspects plus terre à terre de l’IA, qui n’est pas aussi immatérielle qu’on voudrait nous le faire croire.

Destinée en priorité aux ados, cette BD a été pensée comme un outil de discussion pour les enseignantes et enseignants du secondaire. Elle nous invite à (re)-prendre en main l’IA et ses usages pour qu’ils soient, sinon bénéfiques, a minima sous contrôle, régulés et au profit du plus grand nombre.

Pour celles et ceux qui sont déjà sensibles à ces questions, cette BD n’apprendra probablement pas grand chose. Elle n’est certes pas un exposé exhaustif et chiffré des avancées que peut apporter l’IA et de ses dangers. Elle a cependant le mérite de mettre en lumière de nombreuses questions. Elle aborde le sujet des mines où sont extraites les « terres rares » nécessaires pour produire les composants électroniques, sans accuser l’IA d’être la seule cause de leur consommation effrénée : elle montre les conséquences de cette extraction sur les humains exploités et de la pollution sur leur environnement. La question du recyclage, non prise en compte dès la conception et donc encore très marginale, est étayée par des chiffres peu réconfortants. La multiplication des data centers, qui utilisent les données pour entraîner les IA, est citée également, avec sa voracité en matériel électronique et les efforts pour limiter leur consommation énergétique… afin de réduire la facture des exploitants plus que par souci écologique. La question de l’effet rebond est également bien traitée.

Le dessin est simple et convaincant, les choix de palettes de couleurs permettent de s’y retrouver facilement dans les différents univers, l’excentricité de la professeure Eliza apporte une touche d’humour. Le propos est bien structuré et couvre les questions essentielles. La conclusion tente d’inciter à l’action et à la prise en main citoyenne des différents enjeux. Cette BD vous fera passer un agréable moment tout en étant instructive et son PDF est téléchargeable gratuitement sur le site EPFL Press (PDF).

C’est (pas) moi, c’est l’IA

Didier Roy et Pierre-Yves Oudeyer (Éditions Nathan, août 2024)

Didier Roy et Pierre-Yves Oudeyer (Éditions Nathan, août 2024)

Ce livre est une mine d’informations expliquées de façon très accessible sans être simpliste. Il s’adresse aux plus jeunes d’entre nous, collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, via le tutoiement et les témoignages de jeunes de 12 à 16 ans, mais les moins jeunes aussi tireront profit de cette lecture.

Ce manuel nous permet de progresser dans notre connaissance de ce qu’est l’intelligence artificielle, nous conseille pour savoir comment l’utiliser, par exemple pour faire ses devoirs (spoiler : il ne s’agit pas de faire aveuglément confiance à l’IA, bien au contraire nous devons utiliser ses indications comme point de départ et exercer notre esprit critique au sujet des réponses qu’un logiciel d’IA générative comme ChatGPT peut apporter, même si cette réponse est assénée sans une once de doute). La dernière partie nous invite quant à elle à nous interroger par exemple sur ce qu’est l’intelligence ou sur les impacts de l’utilisation de l’IA sur l’environnement.

Sur tous les sujets, l’approche est très équilibrée, sans éluder les aspects positifs comme négatifs : l’IA n’est dépeinte ni comme une menace ou une technologie maléfique, ni comme la solution à tous les problèmes. Les auteurs nous invitent à réfléchir à ce que nous voulons faire de l’IA et quelle place nous voulons lui donner, quelles sont nos priorités dans un monde aux ressources limitées, par exemple en ce qui concerne la consommation électrique nécessaire pour entraîner les IA.

Avec sa présentation aérée, illustrée et colorée, ce livre invite à la lecture-détente, mais le lecteur ou la lectrice en sort clairement plus informé·e et mieux équipé·e pour comprendre les enjeux liés à l’IA et pour savoir dans quelles directions agir pour en conserver la maîtrise.

Newsletter

Le responsable de ce traitement est Inria. En saisissant votre adresse mail, vous consentez à recevoir chaque mois une sélection d'articles et à ce que vos données soient collectées et stockées comme décrit dans notre politique de confidentialité

Niveau de lecture

Aidez-nous à évaluer le niveau de lecture de ce document.

Votre choix a été pris en compte. Merci d'avoir estimé le niveau de ce document !